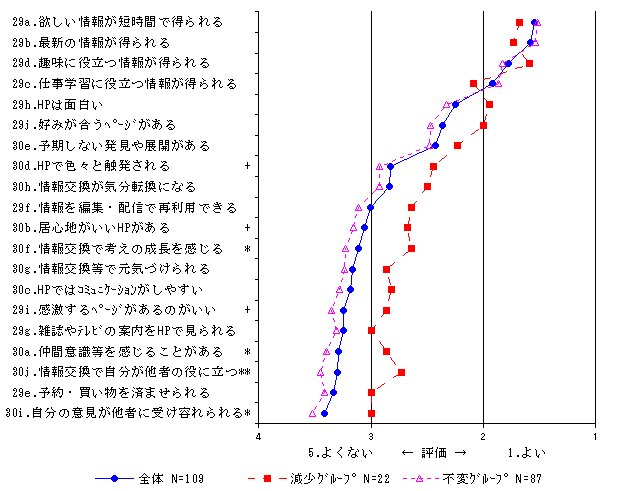

図4 ホームページの利用満足評価の平均値の分布

平均値の検定:+:Sig.≦0.1、*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01

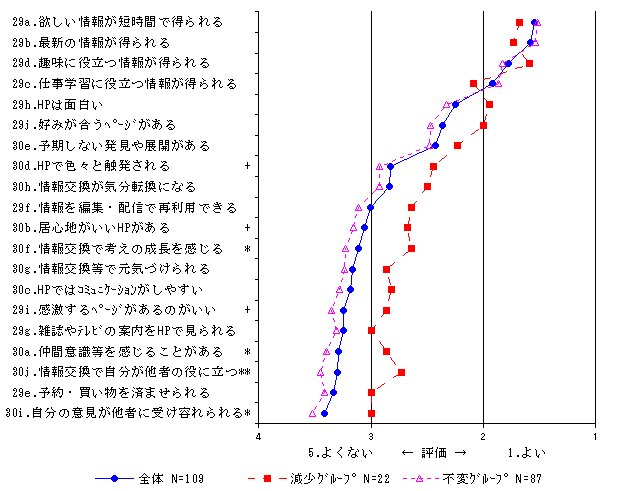

HPを見てそれからどの様な種類の満足を得るかは、HPの利用の仕方によって異なるであろう。見るページによっても異なり、したがって人によって様々に異なることが考えられる。今まで述べてきた減少Gの人たちは、不変Gの人たちに比べてHPの見方は大分異なることが分かっているので、その差を反映して、HPから得る満足の種類も異なることが期待できる。そこで本調査では、満足の得かたがどの様に異なるかを調べることにした。

満足の種類としては、利便性を中心とした機能的満足と、様々な心理的満足を含む生活文化的満足が考えられる。これらの項目(設問)についてはマズローの心理学(ゴーブル1972)を参考にして、20個の設問を設定した。満足の種類としては、知識欲、自己表現、成長性、公平性、癒し、生活浸透、コンサマトリー、自尊心、愛・集団帰属、利便性を考えた。

具体的な設問と集計結果を図4に示す。ここでは実際の設問を短く記述して示している。しかし例えば同図中の「29i.感激するページがあるのがいい」は設問では、「29i.情報や情報交換で感激するページがあるのがいい」と記述し、「1.そう思う」から「5.そう思わない」までの5段階で回答を求めている。この様な形で回答者がHPを見ているときに「感激するページ」に出会うことの有無と、出会うことの回答者にとっての良さ・満足具合を聞いている。これらの回答を集約したのが同図である。この図から次の点を知ることが出来る。

①不変Gは概して全体の平均の右側にあるのに対して、減少Gは左側にあること。つまり減少 Gは多くの側面でHPの利用を好意的に評価している。このことはこれらのデータに因子分 析を適用した場合に抽出される因子スコアは、減少Gと不変Gではより大きい統計的な差を 作り出す可能性が大きいことを示している。

②全体の評価の高い項目(上部)では減少Gと不変Gの評価には差はない。つまり誰でも評価 する共通性の高い項目では両者には差はない。これらは「29a.欲しい情報が短時間で得られ る」、「29b.最新の情報が得られる」などで、項目を見ると機能的利便性に関する項目であることは明らかである。

③評価項目の上から1/3辺りから最下部の範囲では、両者の差は大きくなり、両者の差が有 意となる項目もあり、減少Gの特徴が現れてくる。これらは「30f.情報交換で考えの成長を 感じる」、「30j.情報交換で自分が他者の役に立つ」などで、これらが減少Gの特徴点を表 わすことになると考えられる。

図4 ホームページの利用満足評価の平均値の分布

平均値の検定:+:Sig.≦0.1、*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01

そこで前節と同様に因子分析を行い、様々な項目を幾つかの因子に集約して、議論を簡略化することを試みた。前述した20項目の評価データに因子分析を適用した結果を表3に示す。全体では5つの因子が抽出されており、分散の7割近くがカバーされている。各因子の名称は、快適コミュニティ、相互啓発、情報利便性、副次利便性、愛着で、左の評価の項目群から作成されており、それぞれ適切な因子の解釈が出来ていると考えられる。

表3 利用満足の因子と対応する変数

| 因子(平方和、寄与率) | 対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |

| 第1因子 (4.44, 22.2%)

快適コミュニティ

|

30b.居心地いいページ

30g.元気づけられる

29i.情報交換で感激するページ 30j.自分が他者に役立つ 30i.自分の意見が他者に認知 30h.気分転換になる 30a.仲間意識がある 30c.コミュニケーションしやすい ◎仲間意識と居心地感のあるHPで情報交換・人脈が出来てコミュニケーションが多面的に楽しめる。 |

| 第2因子 (2.89, 14.4%)

相互啓発

|

30e.予期しない発見がある 30f.情報交換で成長する

30d.情報交換で触発される ◎情報交換によって予期しない発見や触発があり、成長感 がある。 |

| 第3因子 (2.38, 11.9%)

情報利便性

|

29a.情報が短時間で得られる 29c.仕事や勉強に役立つ

29b.最新の情報が得られる ◎欲しい情報、最新の情報、仕事や勉強に役立つ情報が簡単に得られる。 |

| 第4因子 (1.94, 9.7%)

副次利便性

|

29e.予約・買い物が出来る

29g.雑誌やTVに便利な情報

29f.HP情報を編集再利用できる ◎予約や買い物に利用したり、HPの情報を再利用したりする便利さがある。 |

| 第5因子 (1.92, 9.6%)

愛着 |

29j.好みが合うページがある 29d.趣味に役立つ情報がある

29h.HPは面白い ◎自分のこだわりや好み、趣味が合い、かつ面白さがある。 |

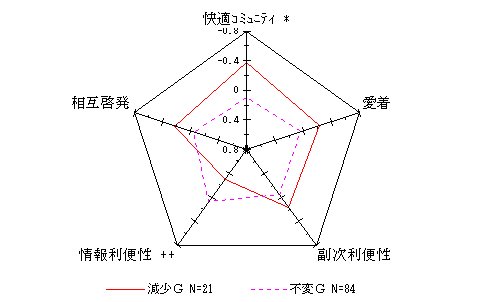

次ぎにこれらの因子が減少Gと不変Gでどの様に異なる傾向を持っているかを見るために、因子スコアの平均値を調べた。その結果を図5に示している。5つの因子軸は外側へ行くほどに、その因子の傾向が強まることを示しており、因子名の右についている

* や ++ の印は、平均値の分離の有意性を示している。また各因子軸の0は全体の平均の位置を示している。この図から分かることを以下にまとめる。

①第1因子:快適コミュニティには有意差があり、減少Gでは明らかにその傾向が不変Gよりも強い。

②第3因子:情報利便性は、①の場合とは逆に、減少Gでは平均近傍にある不変Gよりも大分と弱い。(サンプル数が少ないために有意性の点では断言しにくい点があるが)

③全体としては5つの軸の2つのグループの分布の傾向から、不変Gは情報の利用効率という利便性を評価しているのに対して、減少Gは「HPを介したコミュニティにいることが楽しい」とか、「相互に啓発がある」、「好みが合う」などの項目を高く評価している。

図5 利用満足に関する因子スコアの平均値

平均値の検定:++:Sig.=0.12

*:Sig.=0.05

この様に見てくると、減少Gと不変Gの相違は明らかである。つまり不変GはHP閲読を主に機能的な利便性の点で利用している人々であり、その点に満足を得ている人々が多い。それに対して減少Gの人々は、機能的な利便性よりもネットワークを介した交流で得られる様々なメリットやこだわりなど、生活に浸透している文化的な効用を求めてHPを利用している人々が多いということである。換言すればテレビでは実現していない双方向性のコミュニケーションを生かし、その中に文化的価値を感じてHP利用を生活に浸透させている人々が、テレビ視聴を減少させていると考えられる。

またこの様なHPの効用、ないしは人々の満足の実現は、従来メディアで達成されるものではなく、インターネットになって初めて達成されている新規の効用であり、従来メディアでは代替し難いことが分かる。