第1章 はじめに

第2章 背景

第3章 現状

第4章 意見

第5章 アプローチ

第6章 考察

第7章 研究発表

第8章 おわりに

謝辞

参考文献

卒業論文研究課題「日本の葉茶人口は本当に減少するのか」

文教大学情報学部経営情報学科4年 大島 靖雄

私の家は茶道の家です。故に小さいころからお茶とは切っても切り離せないものでした。葉っぱ

をきゅうすに入れ湯のみに注ぐ、なんとも贅沢で心休まる作業です。しかしこの一連の作業が無

くなりつつあるということです。正確には葉茶からお茶を飲む習慣が消えていくのではとの危惧

がされています(2000年2月19日開催 現代喫茶人の会による)。日本人は古来よりお茶を愛飲

してきた民族であり私に限っては家にはジュースはおいてなくお茶しか置いてないほど毎日お茶

を葉っぱから煎れて飲んでまいます。そんな簡単にお茶を飲む習慣がなくなるはずないと思い、

この課題に取り組むことにしました。

第2章 背景

戦後、西洋食が一般家庭に主流になるにつれてそれに伴い西洋の飲料であったコーヒーが庶民の

間に急速に普及していきました。(※1より)こういったことにより「和食=お茶」という関係が

保たれなくなり、次第にお茶を主として家庭内で飲む習慣が減少していきました。その後「缶

コーヒー」の出現によりコーヒーが手軽に飲めることも重なりますますお茶を飲むという習慣

が家庭内から消えていくことになります。茶業界全体で売上げが減少していくのをなんとか押

さえるため「缶コーヒー」に対抗すべく「缶茶」の発売を決定しました。しかし本来緑茶は成

分が変わりやすく技術的にもまだ未開発だったので缶茶として発売するのが難しいと言わてい

たため、成分が変わりにくいウーロン茶を「缶茶」として発売することになります。その後緑

茶も「缶茶」として発売され手軽に飲めるようになったということと健康ブームとも重なり若

者の興味も引くこともできお茶を飲む層を獲得していきました。こうして巻き返しがはかられ、

ひとまずは成功という結果になりました。しかしこの手軽さがあだになりお茶に関心を引き戻

すことには成功しましたが葉茶からお茶を「飲む」という関心はいっそう遠のけてしまいます。

これは業界としてはうれしい誤算であり打開策が切望されることとなりました。

第3章 現状

2000年2月19日に開催された現代喫茶人の会によると日本人の葉茶に対する関心が薄れてきており

このままでは葉茶からお茶を飲む習慣がなくなってしまうのではないかという危惧があり、統計

的に減少の傾向にあるといいます。またお茶を「飲む」という習慣さえなくなるのではと茶業界

の間でささやかれています。この議題はまだ「議題」として持ちあがったのは今回が初めてで正

確な裏付けがなくかなり主観的な考えが入っているとみえます。この問題に関して一番に影響を

受けているのが葉茶を扱う業界(小売店など)です。この会では減少する日本人の葉茶への関心

をどのように引きとめ景気を復活させるかという「打開策」を考えるところに話の論点が集中し

ています。

背景・現状にあるように葉茶人口の減少に対する打開策中心である業界の傾向に対し私は逆にそ

もそも本当に減少していっているのかという観点からこの研究に取り組むことにします。業界と

同じ方向から見たのでは一方通行の意見しか出てきませんし実際の現状を見ることにより新たな

発見が得られるかもしれません。また「減少」というのは何を持ってそうよんでいるのかを調べ

ることによりこの課題を考えていきたいです。

第5章 アプローチ

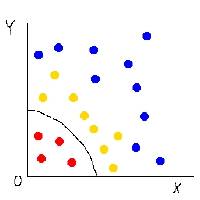

日本は文化的に古来よりお茶を愛飲してきた民族です。したがってそんなに簡単にお茶を飲む習 慣がなくなくるとは考えにくいと思います。そこで私は「葉茶からお茶を飲む習慣はなくならな い」というアプローチのもとに第4章で述べたとおり本当に減少していくのかを調べていきたいと 思います。 この研究の実際のアプローチの仕方ですがこの調査を行うに当たりまず私は自分なりの減少の定 義をしたいと考えました。それは意見でも触れましたが葉茶からお茶を飲まなくなったといわれ ていますが何を持って「減少」としているのか曖昧であるためしっかりとした客観視できるデー タと減少の定義が必要と考えます。そのため考えたのが過去に減少した、もしくは発売中止にな った商品を扱うことによりそこに何らかの法則性を見出して(例えば下の図のように何らかの基 準で方程式を立て、グラフに表し関数曲線を定めます。そしてその曲線の上にあるなら大丈夫、 下にあるのであれば危険という具合)客観視したいと考えました。扱う商品は今回同じ範疇にあ る飲料水から求めたいと思い清涼飲料水からデータを取ろうとしました。しかし減少、もしくは 発売中止になった商品というのは一括でどこかで統計が取られていないらしく各販売会社の情報 になってしまうためデータを得ることができませんでした。

第5章では減少の定義は惜しくもできませんでしたが調査していくに連れ日本の文化面や経済面が お茶と密接に関わってきていることがわかってきましたのでお茶に関わる資料を調べることと一緒 にこの研究に対してアプローチをしていきたいと思います。使うデータとしては「お茶の年間生産 量」「消費者の年間購入量と支出金額」の2つを扱うことにします。また葉茶は一般的には緑茶の ことを指しますので「葉茶=緑茶」として調べていきたいと思います。流れとしては次のとおりで す。 ①お茶の年間生産量 ②消費者の年間購入量と支出金額 それでは順に考察していきたいと思います。①生産量

日本は第2次世界大戦後の復興期を経て1960年代以降、高度経済成長期に入り国内での緑茶に 対する需要の高まりを背景とし生産面での急激な茶園造成、規模拡大がはかられました。1973 年ぐらいより過度の供給期に入リますが1985年ぐらいから零細副業的生産の減少、経営の根幹 を成す一・二番茶に主力がおかれ下級茶の生産減などによる弾力的な生産抑制手段により需給 バランスをはかっています。94年、95年は猛暑により、98年には一番茶摘採期の集中を茶価の 下落による摘採意欲の減少により大きく生産量は減少していますがこれは一次的なものである ので84年以降はある程度の安定した生産量が成されています。これは需要は考えないで供給面 だけでみれば何の問題もなく葉茶人口を減少させる要因にはなっていません。

②消費者の年間購入量と支出金額1955年以降に始まった食の洋風化を先駆とし、それに付随するように簡易ドリンク(缶ドリン ンク等)の発売という流れを経てそれまで日本の家庭内外で主な飲み物であった緑茶に対し、 純国産でない海外からの飲み物の流入により日本人の飲茶の文化に対する考え方の転換期が訪 れます。すなわち必ずしも和食=緑茶という時代ではなくなったということです。 本格的な茶離れは1973年より始まったとされています。(※1より)そこでこの1973年以降の消 費者の動向を経済面と文化面、そしてこの2つをふまえた見解の3つから考えてみたいと思いま す。支出金額については図では右上がりの上昇をたどっていますがこれは各時代の時価が必然 的に反映されるので(物価が上がっている)考慮する対象としてはこんかいは外し、参考とし て載せておきます。

②-1 経済面 1960年代に始まった高度経済成長の時代に大量生産、大量流通、大量販売、大量消費といった 流通革命により「消費は美徳」される経済時代が訪れます。しかし1970年代よりの2度にわたる オイルショックは日本経済における消費構造大きく変え、緑茶需要の低迷を促しました。また、 オイルショックの他にドルショックの経済ショックと列島改造ブームなど経済分野での激変に よるマイナス成長、そして公害問題の表面化で「消費は美徳」から「節約は美徳」への逆転劇 が起こったことにも起因していると思います。家庭の支出が全体的に押さえられ必要最小限の 生活用品、食品が消費者の心の中で無意識に判別が成され緑茶が必ずしも自分らの生活の中に 必要かということがあらわれたのはないでしょうか。

②-2 文化面 戦前の生活様式とは違い戦後生まれの世代の台頭によるニューライフスタイル・ニューファミ リーという生活様式が形成されるようになるとこれはアメリカンスタイルの熟成を促します。 また、それは食文化にも影響を与えました。ここで私が一つ感じるのは飲み物は食べるシーン によりその種類が形成されるということです。つまり日本食=緑茶、欧米食=コーヒー・紅茶、 中華食=中国茶という具合です。それを証明することとしては中世ヨーロッパでは紅茶が主流 となる前は日本茶の流入がありましたがそれが生活の中で常用として飲まれることはありませ んでした。単純に自分らの食生活に日本茶が合わなかったということです。ではなぜ日本では これほど他の国々の飲み物が(食べ物もそうですが)常用となったかですが敗戦後日本は古来 の遣唐使からそうであるように積極的な欧米文化の吸収の努めています。これは食文化も例外 ではありませんでした。この面から見ても飲むシーンが食べ物に左右されるのはうなずけると 思います。そしてシーンとともにもう一つ言えるのが緑茶を飲む年齢層に差が出てきていると いうことです。きゅうすからお茶を飲む習慣がない若い年齢層が大人になって常習的にお茶を 飲むことは考えにくいと思います。このことはこの後の世帯主の年齢階級別の緑茶購入量で触 れたいと思います。

②-3 経済面・文化面をふまえて このようにして1970年代に始まった緑茶の低迷は日々の生活の主流の飲み物としては外れ飲ま なくなってきたことにより嗜好の産物として扱われるようになり、ますますの低迷を招きます。 それは図を見ても明らかであると思います。92年には図では93年にかけて購入量の上昇を見せ ていますがこれは食べるものとして葉茶が見なおされたときの一次的なブームによるもので葉 茶人口を復活させる要因にはつながってません。94年と99年の落ち込みは前者が猛暑により、 後者は猛暑・リストラに依るものです。 こうしてみていくと生産量では葉茶人口を減少させる要因は特に見つかりませんでしたが実際 に購入量としては減少しているのが顕著に表れています。ではやはり減少していくのかという ことになりますがここで結論付けるのはまだ早いと思います。ここで確かめておかなければな らないのが実際に現代では本当に飲む機会が減少しているのかということです。右の図は平成11年度に調査された世帯主の年齢階級別の緑茶の 購入量を表したものです。ラベルの数字は年齢を表しており円 グラフの周りの数字は購入量(g)を表しています。これを見ると 購入量の約半分以上が54歳以上の比較的戦後に近い年齢層が占 めているのが分かります。これは戦後、欧米文化が入ってきた とはいえまだ葉茶を日常的に飲んでいた年齢層です。子供の頃 からお茶を飲む習慣が出来上がっているので今でも愛飲してい るのだと思われます。若い年齢層はグラフを見てわかるように 34歳までの総量が65歳以上の約半分しかなく確実に飲む習慣が 根付いていないことを表しています。若いうちに葉茶からお茶 を飲む習慣がないと50歳、60歳となったときにいきなりお茶を 常習的に飲むというのは少し考えにくいです。それは前述した 戦後に近い年齢層が今でもお茶を飲んでいるという考えの逆の 考えより推測できると思われます。

ここまでみてくると最初は葉茶からお茶を飲む習慣は無くならないという考えで調べてい きたかったのですが実際の現場のデータである消費者の年間購入量を考察していくうちに 現状で触れた茶のシンポジウムでの話は主観に基づくものでなくなんらかのデータにより 導き出された客観視したものだったのだなというのが分かります。今回この研究より私が 導き出した結論は 「葉茶からお茶を飲む習慣は減少する傾向にはある」 ということです。またこれは考察のところで分かると思いますが経済と文化に大きく左右 されるということも分かりました。第8章 おわりに

今回の研究では減少の定義をすることができませんでした。今後は何らかの統計より減少 の定義を見出してより客観視した研究を行いたいです。またこの研究を行う上では各時代 の経済と文化(特に食文化)が密接に関わってくることが分かりましたのでもっと詳しく 調べてこの研究をさらに良いものにしたいです。

今回の卒業論文を作成する際に根本先生には大変お世話になりなした。どうもありがとう ございました。また日本茶業中央会の柳沢様、高野様にはお忙しい中、資料を集めていた だき本当にありがとうございます。この論文を作成するきっかけをくれた私の母やアドバ イスをしてくれた祖母・祖父その他協力して頂いた皆様、大変感謝しています。どうもあ りがとうございます。そしてゼミの3・4年生の皆さんいろいろと協力してくれてありがと うございます。

※1 食料新聞社 「食品トレンド2000」「食料年間2000」

※2 現代喫茶人の会 刊行物

※3 社団法人日本茶業中央会 「緑茶消費者実態調査報告書」「茶関係資料」

※4 食品産業辞典

ここを さる!

さる!