媄弍妚怴偺晛媦棟榑乮儘僕儍乕僘(1990)乯偐傜尒傞偲丄怴媄弍偺嵦梡偵偼條乆側僐儈儏僯働乕僔儑儞丒僠儍儞僱儖偑塭嬁偡傞偲尵傢傟傞丅弶婜偺晛媦抜奒偱偼儅僗儊僨傿傾丒僠儍儞僱儖偑丄晛媦偑恑傓偲偲傕偵僷乕僜僫儖丒僠儍儞僱儖偺斾廳偑崅傑傞偲偝傟偰偄傞丅杮挷嵏偱偼偙偺條側僐儈儏僯働乕僔儑儞偺岠壥偑偳偺條偵側偭偰偄傞偐傕挷傋偨丅

乮侾乯擣抦偺儖乕僩

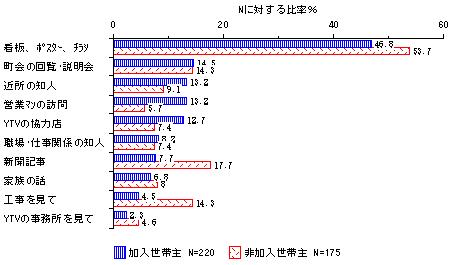

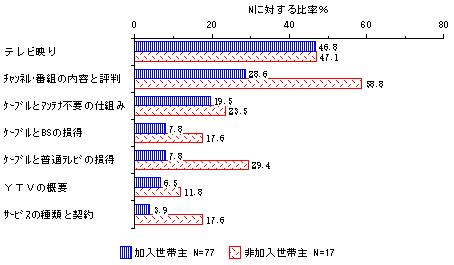

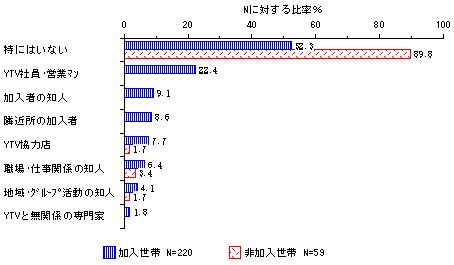

丂傑偢嵟弶偼丄偳偺條側忣曬儖乕僩偐傜抧堟偺働乕僽儖僥儗價偺懚嵼傪抦傞偵帄偭偨偐傪暦偄偰偄傞丅廤寁寢壥傪恾2.4-1偵帵偡丅摨恾偼壛擖幰偵偲偭偰懡偄忣曬儖乕僩偺弴偵僌儔僼傪彂偄偰偍傝丄庡側孹岦傪師偵傑偲傔傞丅

嘆抐慠懡偄偺偼壛擖幰丄旕壛擖幰偲傕偵乽億僗僞乕丄僠儔僔乿偱丄壛擖幰偺係係亾丄旕壛丂擖幰偺俆俈亾偑偙傟傪偁偘偰偄傞丅

嘇偙傟埲奜偼戝暘彫偝偔側偭偰丄慡晹侾侽亾慜屻偱偁傞丅

嘊壛擖悽懷偲旕壛擖悽懷偵斾傋偰懡偄偺偼丄乽嬤強偺抦恖乿丄乽塩嬈儅儞偺朘栤乿丄乽倄丂俿倁偺嫤椡揦乿偱偁傞丅壛擖幰偱偼僷乕僜僫儖丒僠儍儞僱儖偑懡偄丅

嘋旕壛擖悽懷偑懡偄偺偼丄乽億僗僞乕丄僠儔僔乿丄乽怴暦婰帠乿丄乽岺帠傪尒偰乿偑偁傞丅

丂奣偟偰儅僗儊僨傿傾丒僠儍儞僱儖偑懡偄丅

丂僷乕僜僫儖丒僠儍儞僱儖偐傜偺忣曬偼丄扨側傞擣抦忣曬傗愰揱忣曬偩偗偱側偔丄昡壙忣曬傪娷傒丄偐偮傗傝庢傝偑壜擻乮僀儞僞儔僋僥傿僽乯偱偁傞偙偲偐傜壛擖傊偺僪儔僀僽偑偐偐傝堈偄偲峫偊傜傟傞丅

恾2.4-1 働乕僽儖僥儗價擣抦偺忣曬儖乕僩

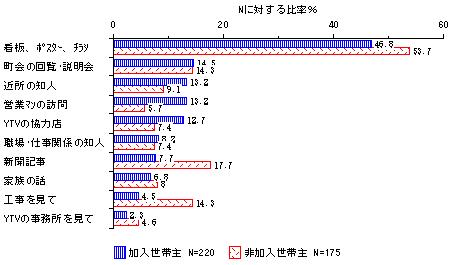

乮俀乯倄俿倁埲奜偺恖傊偺憡択

壛擖専摙拞偵偼忣曬傪媮傔偰懠幰偵憡択偡傞偙偲傕偁傞丅倄俿倁埲奜偺恖傊偺憡択偑偳偺條偵側偭偰偄偨偺偐傪挷傋偨偺偑恾2.4-2偱偁傞丅桳堄惈偼庛偄傕偺偺丄孹岦偲偟偰偼壛擖悽懷偺曽偑懡偔丄栺侾乛俁偺恖偑憡択傪偟偰偄傞丅偦傟偵懳偟偰旕壛擖悽懷偺応崌偵偼栺侾乛係偱偁傞丅

恾2.4-2 倄俿倁埲奜偺恖傊偺憡択偺桳柍乮冊俀丗Sig.0.08乯

丂嬶懱揑側憡択憡庤傪恾2.4-3偵帵偡丅壛擖悽懷偱傕旕壛擖悽懷偱傕孹岦偼椶帡偟偰偍傝丄帺暘偺恎嬤側恖偨偪偱偁傞丅壛擖悽懷偱偼庒姳偩偑愱栧壠偵堄尒傪暦偄偰偄傞椺偑偁傞丅偙傟傜偺拞偱倄俿倁嫤椡揦偼壛擖悽懷偺忋偐傜俀斣栚偵偁傝丄忣曬儖乕僩偲偟偰廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅

師偵憡択撪梕偵偮偄偰偺寢壥傪恾2.4-4偵帵偡丅憡択撪梕偵偼偐側傝偺嵎偑尒偊傞丅奣偟偰旕壛擖悽懷偱偼壛擖悽懷傛傝懡偔偺偙偲傪暦偄偰偄傞丅椉幰偺嵎偑戝偒偄揰偼丄乽僠儍儞僱儖丒斣慻偺撪梕偲昡敾乿丄乽働乕僽儖偲晛捠偺僥儗價偺懝摼乿丄乽僒乕價僗偺庬椶偲宊栺乿偱偁傞丅旕壛擖悽懷偱偼傛傝徻偟偔撪梕傪挷嵏丒昡壙偟丄懝摼傪峫偊偰壛擖傪巭傔丄傑偨偼愭憲傝偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅

恾2.4-3丂憡択偺憡庤

恾2.4-4丂憡択丒幙栤偟偨撪梕

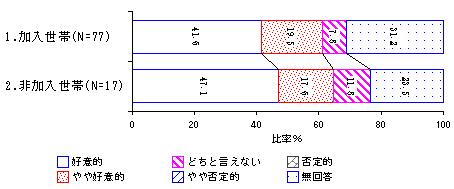

偝傜偵幙栤丒憡択偵摎偊偨憡庤偑丄働乕僽儖僥儗價偵懳偟偰岲堄揑偩偭偨偐斲偐傪暦偄偨寢壥傪恾2.4-5偵帵偡丅壛擖悽懷偲旕壛擖悽懷偺孹岦偼帡偰偍傝丄拲栚偡傋偒嵎偼側偄丅愢柧幰偼慡斒偵岲堄揑偱偁傞丄偲尵偆揰偼拲栚偝傟傞丅偟偨偑偭偰旕壛擖幰偼丄岲堄揑偵愢柧傪庴偗偰傕丄旕壛擖偵帄偭偰偄傞丅

恾2.4-5丂愢柧幰偺働乕僽儖僥儗價傊偺岲堄

乮俁乯倄俿倁幮堳偐傜偺愢柧

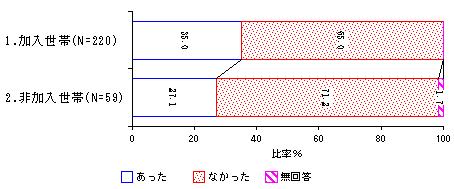

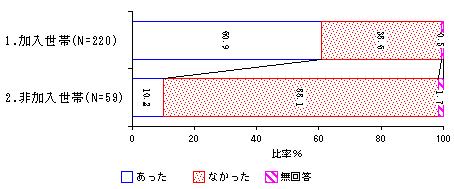

師偼壛擖寛掕偺慜偵倄俿倁幮堳偐傜愢柧傪庴偗偰偄偨偐斲偐傪挷傋偰偄傞丅寢壥傪恾2.4-6偵帵偡丅壛擖幰偺俇妱偼寛掕慜偺愢柧傪庴偗偰偄傞偑丄旕壛擖幰偱偼侾妱偱偁傞丅夝庍偲偟偰偼丄嘆倄俿倁幮堳偺愢柧偑岠壥揑偱偁傞丄嘇壛擖寛掕慜偲尵偭偰傕丄倄俿倁幮堳偵愢柧傪庴偗傞抜奒偱偼丄慜岦偒巔惃偑嫮傑偭偰偄傞応崌偑懡偄丄嘊晛媦偺弶婜偱岥僐儈傛傝僠僃儞僕僄乕僕僃儞僩偺愢摼偑桳岠側抜奒偵偁傞丄偺俁偮偑峫偊傜傟傞丅娭怱偺偁傞栤戣偩偑丄尰忬偱偼偙傟埲忋偺敾抐傪偡傞偙偲偼弌棃側偄丅

恾2.4-6丂壛擖寛掕慜偺倄俿倁幮堳偐傜偺愢柧乮冊俀丗Sig.****乯

乮係乯壛擖乛旕壛擖偺寛掕傊偺塭嬁

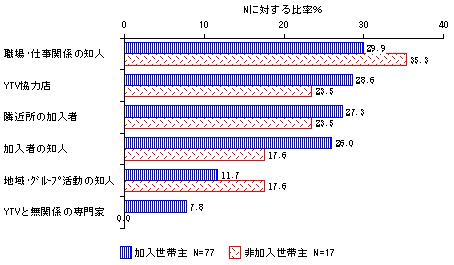

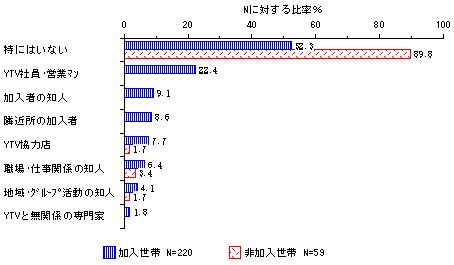

倄俿倁幮堳傗倄俿倁埲奜偺恖傊偺憡択丒幙栤偑丄壛擖乛旕壛擖偺寛掕偵塭嬁偟偨偐斲偐傪暦偄偨寢壥傪恾2.4-7偵帵偡丅壛擖悽懷偱偼俆妱嫮偑丄壛擖寛掕偵塭嬁偟偨壠掚奜偺恖偼嫃側偐偭偨丄偲偟偰偄傞丅偙傟傜偼悽懷撈帺偱寛掕傪偟偰偄傞丄偐側傝妋怣偺偁傞寛掕幰偲尵偆偙偲偑弌棃傛偆丅巆傝偺敿暘庛偼壛擖寛掕偵塭嬁傪梌偊偨壠掚奜偺恖偺懚嵼傪嫇偘偰偄傞丅戞侾埵偼栺侾乛係偱丄倄俿倁偺幮堳丒塩嬈儅儞偱偁傞丅師偄偱壛擖幰偺抦恖丄椬嬤強偺壛擖幰丄倄俿倁嫤椡揦偺弴偱偁傞丅

恾2.4-7丂寛掕偵塭嬁傪梌偊偨壠掚奜偺恖

丂偙傟偵懳偟偰旕壛擖幰偼栺俋妱偑乽摿偵偄側偄乿偲偟偰偍傝丄寛掕偑傎偲傫偳悽懷撈帺偺敾抐偱峴傢傟偰偄傞丅恾2.4-5偵傛傞丄壛擖偵斲掕揑側報徾傪梌偊偨憡択幰偑嫃側偐偭偨偙偲偲懳墳偟偰偄傞丅偨偩偟偙偺恾偱偼俆俋恖偺偆偪偺係恖乮俇丏俉亾乯偑奜晹偺恖偺塭嬁傪庴偗偨偲偟偰偄傞丅偟偐偟戝嬝偺寢榑丄戝晹暘偺専摙旕壛擖幰偼丄悽懷撈帺偺敾抐偱旕壛擖偺寛掕傪偟偰偄傞丄偲尵偆巔偼曄傢傜側偄丅

乮俆乯僐儈儏僯働乕僔儑儞偺岠壥偺慡懱憸

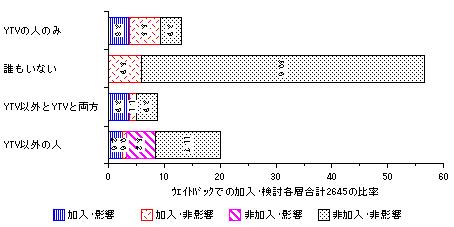

偙傟傑偱偵愢柧偟偰偒偨丄倄俿倁埲奜偺恖偲偺憡択丄倄俿倁偲偺憡択偐傜係偮偺僐儈儏僯働乕僔儑儞偺僞僀僾乮倄俿倁埲奜偺恖偺傒丄倄俿倁偺恖偺傒丄倄俿倁埲奜偲倄俿倁偺椉曽丄椉曽柍偟乯傪嶌傝丄偦偺暘晍傪尒傞偲恾2.4-8偑摼傜傟傞丅摨恾偵傛傞偲丄師偺孹岦傪嫇偘傞偙偲偑弌棃傞丅

嘆懠幰偵憡択偟偨憌乮乽椉曽柍偟乿傪彍偔俁僌儖乕僾乯偼丄壛擖偡傞壜擻惈偑崅偄丅

嘇乽椉曽偵憡択乿丄乽倄俿倁偺傒乿偺俀僌儖乕僾偼壛擖悽懷偺斾棪偑旕忢偵崅偄偑丄乽倄丂俿倁埲奜偺傒乿偱偼丄掅偔側偭偰偄傞丅

嘊乽椉曽柍偟乿偼旕壛擖悽懷偺斾棪偑偐側傝崅偄丅

丂偟偨偑偭偰戝嬝偲偟偰偼丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偺岠壥傪擣傔傞偙偲偑弌棃傞丅

恾2.4-8丂寛掕夁掱偵偍偗傞憡択幰乮冊俀丗Sig.****乯

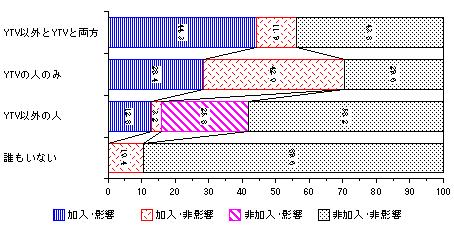

丂師偵丄壛擖乛旕壛擖偺寛掕傊偺塭嬁偺僨乕僞偲僒儞僾儖偺拪弌棪傪梡偄偰丄挷嵏懳徾抧堟偱偼僐儈儏僯働乕僔儑儞偑偳偺條側岠壥傪傕偨傜偟偰偄傞偐傪専摙偟偰傒傞丅壛擖乛旕壛擖偺傊偺岠壥偲偟偰偼丄塭嬁傪庴偗偨壛擖幰傪堄枴偡傞壛擖丒塭嬁丄塭嬁傪庴偗側偄壛擖幰偺壛擖丒旕塭嬁丄塭嬁傪庴偗偨旕壛擖幰偺旕壛擖丒塭嬁丄塭嬁傪庴偗側偄旕壛擖幰偺旕壛擖丒旕塭嬁偺係偮偺寢壥偺僇僥僑儕乕偱尒傞偙偲偲偟偨丅偦偺寢壥傪恾2.4-9偵帵偡丅忋偐傜壛擖悢偺懡偄弴偵暲傋偰偁傝丄乽倄俿倁偺恖偺傒乿偑嵟傕崅偔丄乽倄俿倁埲奜偺恖乿偼嵟傕彮側偄丅

丂僌儔僼偺尒曽偲偟偰偼丄師偺傛偆偵側傞丅抧堟偺俁俀丏俆亾乮俀俇係俆悽懷乯偺壛擖専摙憌乮壛擖憌偲旕壛擖専摙憌乯傪曣廤抍偲偟丄乽倄俿倁偺恖偺傒乿偺僌儖乕僾偼偦偺拞偺侾俁丏俀亾乮3.8+5.5+3.9乯偱丄寢壥偲偟偰偼俋丏俁亾偑壛擖偟丄倄俿倁偺恖偐傜塭嬁傪庴偗偰壛擖偟偨偺偼俁丏俉亾丄塭嬁傪庴偗側偄偱壛擖偟偨偺偼俆丏俆亾偱偁傞丅乽扤傕偄側偄乿僌儖乕僾偺壛擖悽懷偼俀斣栚偵懡偄丅偙偺憌偼妋怣揑側壛擖悽懷偲尒傞偙偲偑弌棃傛偆偑丄憡懳揑偵懡偄偺偼晛媦偺弶婜抜奒偺摿挜偲尒傞偙偲偑弌棃傞偐傕抦傟側偄丅乽倄俿倁埲奜偲倄俿倁偺椉曽乿偺僌儖乕僾偱偼塭嬁傪庴偗偨壛擖悽懷偼嵟傕懡偄丅僌儖乕僾婯柾偼彫偝偄偑丄憡忔岠壥偲尒傞偙偲偑弌棃傞偐傕抦傟側偄丅乽倄俿倁埲奜偺恖偺傒乿偺僌儖乕僾偱偼丄塭嬁傪庴偗偨旕壛擖幰偑栚棫偮丅偙偺撪梕偵偮偄偰偼尰帪揰偱偼偙傟埲忋偺媍榑偼擄偟偄丅

恾2.4-9丂僂僄僀僩挷惍屻偺憡択僌儖乕僾偲壛擖寛掕傊偺塭嬁

丂師偵恾2.4-9偺奺僌儖乕僾傪侾侽侽亾偲偟偨応崌偺寢壥偺僇僥僑儕乕偺暘晍傪恾2.4-10偵帵偡丅傗傝偲傝偡傞忣曬偺拞恎偼晄柧偩偑丄壛擖岠棪偲偄偆揰偱尒傟偽丄倄俿倁偺恖偲偺愙怗偼桳岠偲棟夝偝傟傞丅慡斒揑側孹岦偲偟偰偼丄屄恖揑側僐儈儏僯働乕僔儑儞僠儍儞僱儖偑岠偔傛傝傕丄斕攧懁偺僐儈儏僯働乕僔儑儞僠儍儞僱儖偑岠偄偨傝丄帺屓偺敾抐偩偗偱壛擖偵帄偭偰偄傞応崌偑懡偄丅壛擖傊偺塭嬁偺揰偱傕摨條偱偁傞丅偙傟傜偼晛媦偺弶婜抜奒偲尵偆摿挜傪傪斀塮偟偰偄傞偨傔偲巚傢傟傞丅壛擖傊偺愰揱岠棪傪峫偊傞偲偡傟偽丄帠嬈幰偺捈愙偺愢柧丒俹俼偑摿偵岠壥傪敪婗偡傞帪婜偲尒傞偙偲偑弌棃傞丅

恾2.4-10丂僌儖乕僾暿偺塭嬁偱壛擖偵帄傞斾棪