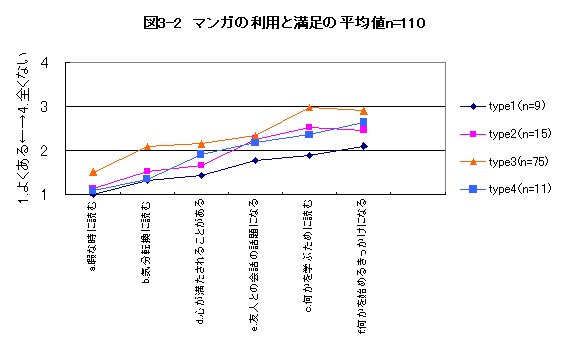

図3-2は「マンガ読者のタイプ別に見たマンガに対する利用感やその満足度」の平均値のグラフである。グラフを見ると、左の「a.暇な時に読む」ではどのタイプも重なり合っているのに対して、右の方へ行くにつれて、各タイプに差が出ている。これは、点が重なり合っているほどマンガの効用の共通性といえ、点に差が出ているほどその効用は選択的であると言える。つまり、「a.暇な時に読む」「b.気分転換に読む」というのは、マンガ読者の誰にでもあることであり、「d.心が満たされることがある」「e.友人との会話の話題になる」「c.何かを学ぶために読む」「f.何かを始めるきっかけになること」という面では、そうである人と、そうでない人がいるということである。しかし、そういった選択性の中でも、「d.心が満たされることがある」「f.何かを始めるきっかけになる」の2つは、type1、type2がtype3、type4に比べて低い位置にある。このことから、マンガを多く読む人ほど、心が満たされたり、何かを始めるきっかけになったりという、内面的な効用に?がりやすいのではないかと考えられる。

選択性のある効用についてタイプごとに見ていくと、type1は、全般的にどのタイプよりも低い位置にあることから、暇な時や気分転換以外にも、マンガに対して高い効用を感じていることが分かる。特に、「c.何かを学ぶために読む」では、他のタイプと大きな差がついている事から、学習面への期待がtype1の特徴と言える。

次にtype2だが、「d.心が満たされることがある」では低い位置にあり、効用を感じているのに対し、

「e.友人との会話の話題になることがある」「c.何かを学ぶために読む」「f.何かを始めるきっかけになる」では、あまり効用を感じていない。このことから、type2の人は「暇な時や気分転換に読みながら、心も満たされている」と考えられる。type3は、どの項目についても他のタイプに比べて高い位置にあることから、マンガに対しての効用が薄いことがわかる。特に「c.何かを学ぶために読む」「f.何かを始めるきっかけになる」では、他のタイプとの差は著しく、学習や何かを始めるという面に関して、ほとんど期待しておらず、type1とは全く逆と言える。type3の特徴は、マンガを暇つぶしの道具として用いている点であろう。

type4は、type3ほどではないものの、全般的に高い位置にあることことから、あまりマンガに対して効用を感じていないことが分かる。