4.1 まとめ

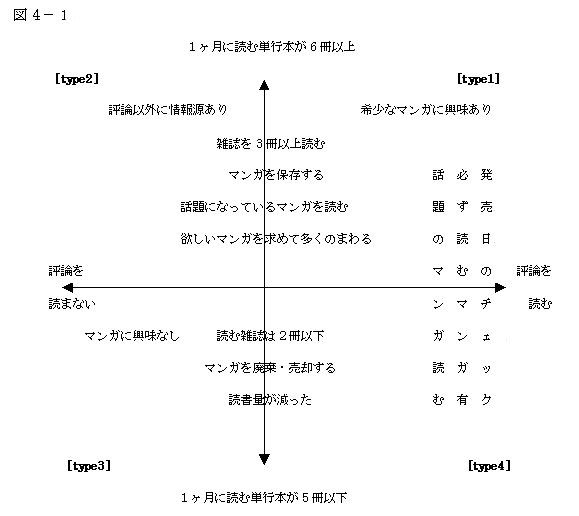

仮説では「世界観を持って読む読者/情報を読む読者」と「消費行動」を軸として、読者のタイプ分けを行ったが、調査の結果、仮説におけるタイプ分けではタイプごとに有意な差を見ることは出来なかった。実際に有効なタイプ分けとして出てきたのは、「マンガの読書量」と「評論を読者/非読者」を軸とした読者のタイプ分けであった。図4-1は、調査結果によるタイプ分けを分かりやすく図に表したものである。

[type1]

マンガを多く読み、マンガ評論やマンガに関する批評なども読むので、4つのタイプの中で一番マンガに接する機会が多い。そのためか、希少なマンガを集めることに興味があったり、話題になっているマンガにも敏感である。発売日のチェック行い、発売日毎に読むマンガがある。また、欲しいマンガを入手するために複数の店をまわるなど、マンガに対しても執着が強いようだ。また、他のタイプに比べて、学習面に対する効用やイメージが良い。[type2]

type1と同様にマンガを多く読む。しかし、評論などを読まないので発売日のチェックを行うことなく、自ら店頭で直接読みたいマンガを選んでいる場合が多いと考えられる。ただし、話題のマンガに関して比較的敏感であるので、評論や雑誌のコラムなど以外の情報源でマンガに関する情報を得ている可能性がある。また、暇な時や気分転換以外にも心の充足に対する効用が強く、マンガの利用価値に対するイメージも良い。

[type3]

マンガに対してあまり興味がなく、読書量も減っている。また、type1とは逆に、マンガに対してあまり効用を感じておらず、特に学習面に対する効用が低い。そのためか、知識や情報に関するイメージがあまりよくない。

[ type4]

マンガを読む量は少ないが、評論を読むことで話題になっているマンガに敏感になっている。店頭では自ら読みたいマンガを探すのではなく、話題になっているものを選び読んでいる。発売日のチェックも行っている。しかし、読書量が減っていたり、欲しいマンガを入手するために複数の店をまわったりということはないので、あまりマンガに対しての執着はないようだ。そして、マンガをおもしろい、理解しやすいと思う反面、子供向けやオタクといった偏見の目もあるようだ。

●マンガの利用と満足・マンガに対するイメージ4.2 今後の課題

読者のタイプによって特徴ある傾向があるというわけではなく、マンガに接する機会が多い人ほど高い効用を感じていたり、イメージが良くなるようだ。

今回の調査では、仮説のような読書行為、消費行動の観点から読者を分類することはできなかった。しかし、読者を分類するための基準として、「読書量」や「マンガの情報を得るための情報源」も大切な条件であることが分かった。この調査結果を踏まえ、もう一度、読者の分類方法を考え直す必要がありそうだ。また、今回の調査は調査対象を学生に限定していたため、このような結果になったが、学生に限定せず一般のマンガ読者を幅広く対象にした場合には、また違った結果になるかもしれない。

引用文献

であい:http://www.tjf.or.jp/deai/参考文献

「マンガの社会学」 世界思想社 宮原浩二郎 萩野昌弘編集

「マンガの力」 晶文者 夏目房之介著 1999

「マンガの歩き方」 彩流社 オフサイド・ブックス編集部著 1999

「マンガ解体新書」 青弓社 村上知彦著 1998

富山大学生卒業論文

http://jinbun1.htm.toyama-u.ac.jp/socio/lab/sotsuron/97kato/1-jobun.htm

マンガに対する嗜好とパーソナリティー諸要因

http://syasin5.osaka-u.ac.jp/database/thesis/97abstract/kobaken.html