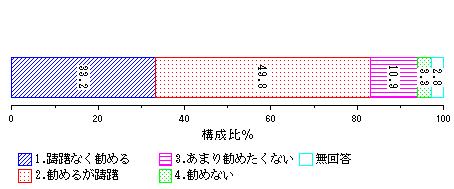

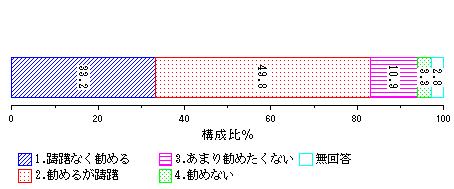

図8 加入者の推薦度評価

3-1 知人への推薦度評価

利用者の利用満足の度合いを示す指標の一つとして、加入者が知人等にケーブルテレビを推薦できるか否かの推薦度を聞いている。「1

躊躇なく勧める」、「2 勧めるが若干躊躇する」、「3 あまり勧めたくない」、「4

勧めたくない」の4段階での設問に対する回答を図8に示す。加入者全体としては1/3は「1

躊躇なく勧める」であるが、約半分は「2 勧めるが若干躊躇する」で、残りの「3

あまり勧めたくない」、「4 勧めたくない」が約15%である。勧めるのに躊躇する層がかなり多くいることが分かる。

図8 加入者の推薦度評価

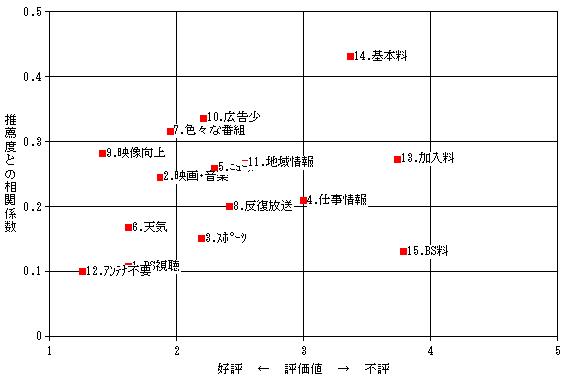

3-2 諸効用の評価と推薦度評価

総合的な評価の一つとしての推薦度は、ケーブルテレビの様々な効用の評価の集積として形成されよう。そこで推薦度と各効用評価の項目との関係を把握すれば、どの項目が推薦度にどの様に寄与しているかが分かる。顧客満足度分析の考え方である(11)。すなわち着目する評価項目の評価値(好評さの程度)の平均値を横軸に、評価値と推薦度の相関係数を縦軸にして散布図(図9)を描く。好評で相関係数の大きい項目は推薦度に前向きに効き、不評で相関係数の大きい項目は、改善を要求される問題項目と言うように判断される。

1.BS視聴、2.映画・音楽、3.スポーツ中継、4.仕事に有効情報、

5.いつでもニュース、6.いつでも天気予報、7.色々な番組、

8.反復放送、9.映像向上、10.広告少、11.地域情報、

12.アンテナ不要、13.加入料、14.基本料、15.BS受信料

図9 評価項目の位置づけ

各項目の評価は、例えば「2 映画・音楽」の場合は、「ケーブルの専門チャンネルで映画・音楽を楽しめていい」に対し、評価は、「1 そう思う」、「2 どちらかと言えばそう思う」、「3 どちらとも言えない」、「4 どちらかと言えばそうは思わない」、「5 そうは思はない」の五段階で評価している。図では横軸の「3」が評価の中点で、それより左は好評、右は不評となる。評価の標準偏差はすべての項目で1前後である。この図からは次の点が特徴として上げられる。

①効用評価が高く相関係数の大きいもの(評価値が3より左にあり、相関係数の大きい部分)には、「7

色々な番組」、「9 映像向上」、「10 広告少」であり、次いで二番手に通常はケーブルテレビの”売り”であるはずの番組、「2

映画・音楽」、「5 ニュース」が登場する。番組が二番手でしかないのは気になる点である(12、13)。「11

地域情報」も一定の寄与を示している。

②効用評価が低く相関係数の大きいもの(評価値が3より右にあり、相関係数の大きいもの)には、「2

基本料」、「1 加入料」が該当する。加入料の方が不満度は高いが、基本料の方が推薦度への影響は強い。料金ネックが鮮明である。

③効用評価が高いが相関係数が小さいものとしては、「6

天気予報」、「12 アンテナ不要」、「1 BS視聴」が上げられる。前三項目は非常に好評であるにも係わらず、推薦に足る要素としての認識は弱いことが分かる。

3-3 利用満足度評価のグループ間の相違

次に効用評価の主要因子を把握するために、二六個の評価項目データを因子分析にかけた結果、多チャンネル効用(分散の二五.六%)、費用感(一二.七%)、局サービス(六.九%)、代替効用(五.四%)、その他(六.一%)の五つの評価軸が得られた(14)。そこで五つの因子スコアを五段階評価の評価値に代わる評価値(評価因子スコアと呼ぶ)とした分析を行った。因子スコアで0は全体の平均値となり、マイナス側は平均より好評、プラス側は平均より不評となる。ここでは加入理由別のグループがそれぞれ平均像に対しどの様な位置を占めるかを図9に示している。各グループは、加入理由を反映した評価傾向をはじめとして、評価の軸によってはかなり異なった振る舞いを示しているのが分かる。

aは多チャンネル効用の評価因子スコアと相関係数で各グループの位置づけを示している。この図の「全体」の位置は〇.三六で、この値は五因子の中で最も大きい。大筋としては、多チャンネル効用が推薦度では最も重要な項目であることが分かる。次に各グループの位置づけを見ると、かなり散らばって、評価の相違を示している。A映像・アンテナ指向グループでは、多チャンネル効用は不評であり、かつ推薦度への寄与も小さい。B多チャンネル指向グループと、C映像・アンテナ+多チャンネル指向グループは、加入の意図を反映して多チャンネル効用を推薦の根拠とする傾向が強いが、評価そのものは平均値近傍である。Bグループはその加入理由から「好評」側での評価が期待されたが、その様になっていない。前節で見た映画・音楽やニュースなどの評価の相対的な低さとも関係があるのではないかと思われる。他方、D地域等指向グループは、効用は好評だが推薦とは関係はないように見える。

次のb局サービス効用では、全体は相関係数〇.二五で、五因子のうちでは二番目に大きい。各グループは、横の広がりは小さいが縦に大きい分布をしている。Bグループ、Dグループはそれぞれ推薦度との関連が強いのに対し、Aグループは逆相関になっている。そしてAとBの理由を併せ持つCグループはほぼ中間点に位置している。

c代替効用では「全体」の相関係数は〇.一で、五因子中では四番目の大きさである。各グループの広がりは、縦より横に広がっている。Aグループは本来的な指向を反映し、代替効用を好評に評価し、かつ推薦の根拠としている。他方、Bグループには不評で、推薦の根拠ともなりにくい。Cグループも似た位置づけであるが、不評の度合いはより小さい。なおDグループでは代替効用は高く評価されている。(15)

最後に各因子スコアと推薦度との相関係数をまとめると、多チャンネル効用〇.三六、局サービス効用〇.二五、料金感〇.二〇、代替効用〇.一である。料金感の緩和は当然、普及方策の一つとして重要であるが、多チャンネル効用の向上、ケーブルテレビ局のサービス活動も重要な努力対象であることが示されていると思われる。

注

(10)様々な効用評価の総合的な判断として、利用者の満足度が形成される。他方、普及過程の観点からすれば、初期の加入者が他者に自分の利用経験・利用満足具合をどの様に推薦できるか、が重要なポイントと見られる(ロジャース(1966))。本調査では両方のデータを計測し、双方を比較しながら普及に関する分析をすることを意図した。しかし用語上の問題で利用者の満足度は適切に計測出来ていそうにないことが分かった。そこで不満は残るが、顧客満足の一つとして推薦度のみの分析を進めた。

(11)重回帰分析を利用して推薦度を各項目評価で表し、その係数を議論する考え方もあるが、各項目間で相関が強い場合には係数は不安定化することがある。そのためここでは相関係数の分析のみにとどめた。

(12)ケーブルテレビの番組は、利用者の関心にしたがって評価が層別化される面があろう。その点で全体の集計では、専門番組の評価は薄められ得る。そこでペイ加入者(映画専門かWOWOW)とペイ非加入者を比較してみると、「2 映画・音楽」についてはペイ加入者(評価平均一.五、相関係数〇.二九)、ペイ非加入者(一.九、〇.二三)である。若干であるがペイ加入者の方が好評で、推薦への寄与も大きい。ところがこれに対し「7 色々な番組」はペイ加入者(一.七、〇.六二)、ペイ非加入者(二.〇、〇.二三)と非常に大きい差が出ている。ペイ加入者は、ペイサービスの売り物である「映画」よりも、抽象的で雰囲気的な「色々な番組を選択できる」ことを相当に強く推薦の要素として捉えているのである。これに較べると具体的な「2 映画・音楽」の両者の差は小さい。ほぼ同じ傾向を示す他の項目には「10 広告小」、「多くのチャンネルから選べる」がある。

(13)竹下(1995)によると、ケーブルテレビ加入者による「ニュース」と「映画」の利用と満足の調査では、ケーブル番組より地上波番組の方が好評である。ペイ加入者のみが「映画」についてケーブル番組を好評と評価している。この様に見てくると、ケーブル番組が持つと期待される専門チャンネルの内容が実現されているか否か、疑問が持たれる。

(14)因子分析

二六個の効用の評価項目のデータを因子分析にかけ、五七%の分散をカバーする次の五つの評価因子を設定することが出来た。第一因子「多チャンネル効用」(固有値六.七)は色々な番組、映画・音楽、スポーツ中継、BSなど一二項目、第二因子「費用感」(三.三)は加入料・工事費、基本料、BS受信料など六項目、第三因子「局サービス効用」(一.八)は顧客対応、地域貢献など4項目、第4因子「その他」(一.六)はレース、知人出演番組、地域情報など四項目、第五因子「代替効用」(一.四)はアンテナ不要、家の外観、映像向上の三項目である。この五つの因子の因子スコアを、五段階評価の評価値に代わる評価値とし、ここでは評価因子スコアと呼んで利用している。

(15)第三番目の因子の費用感では、「全体」の相関係数は〇.二〇で、推薦度への寄与は四番目である。各グループは全体の周辺に分布し、評価は類似している。図は割愛した。