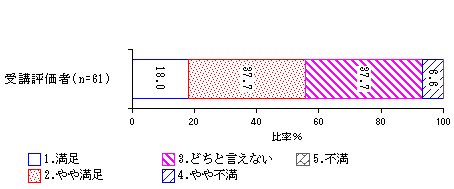

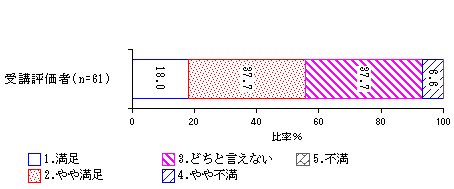

図2 授業に関する満足度

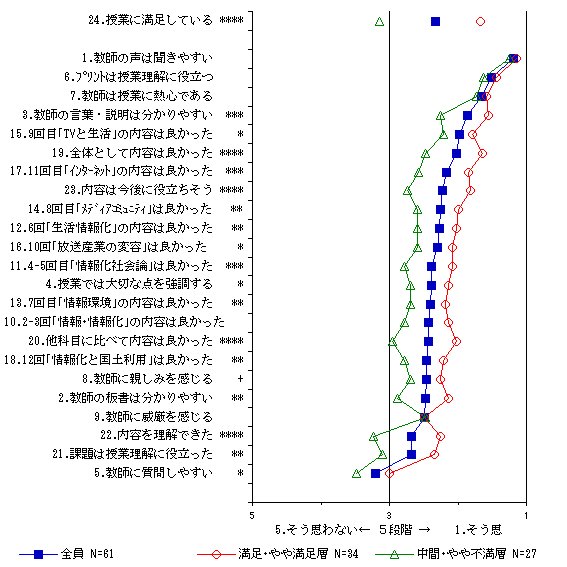

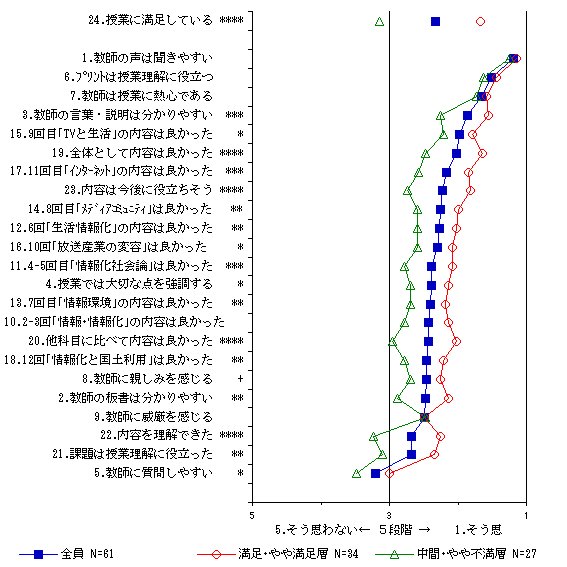

図3 2000情報社会の授業評価平均値

平均値の検定:+:Sig.≦0.1、*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01、

***:Sig.≦0.001、****:Sig.≦0.0001

最近は大学冬の時代が叫ばれ、同時に生き残りを目指した大学改革の動きが広がる中で、学生による授業評価の実施が広く行われるようになりつつある。文教大学情報学部は学部創設の初期から授業評価を励行してきているため、授業評価を実施している教員の比率はかなり高いことが小林(1993)によって報告されている。同報告は少し前のデータであるが、80%の教員が授業評価の実施経験者となっている。これは他大学と比してもかなり高い値とのことで、喜ばしいことではある。

この様に実施経験が高い授業評価であるが、調査結果がどの様なものであったのか、また調査結果をどの様に活用しているかの点になると、公表される知見はほとんどない。授業向上の自助努力のための調査と言う位置づけがあり、さらに内容の性格上から、本来的に公表されにくいためと考えられる。ただし例外的には、学生への情報公開の一環と思われるが、ホームページ上で紹介されているものがある(サイト例1)。文教大学以外でも同様な報告はホームページ上で紹介されているものがある(サイト例2)。検索をかけると、それらの結果の幾つかを知ることが出来る。

さらにこれは情報学部での事例ではないが、調査結果の紹介に留まらず、調査を活用した授業向上例を丹治(1996,1997)が詳しく報告している。これは注目すべき希な例である。丹治は授業評価で「教師に対して質問がしやすい」の評価点が低かったので、次の改善策を行った。毎回授業終了時に「意見・質問用紙」を配り、質問・意見を自由記入させて回収し、次回までに質問・意見とその回答をプリントにして全員に配付する。その結果、学生の疑問に応えることが出来、かつ「質問」と「回答」の連鎖での紙上討論も起こったりして、学生との意志疎通が向上した。その結果、この項目での学生の授業評価は相当に向上したことが報告されている。実はこの授業は申請学生数は、300〜350人程度、出席者数は200人〜250人程度の大規模授業であり、報告者の作業量と努力の大きさを思うと、心から敬意を払わずにはいられないものであろう。

授業評価の調査結果の活用は、基本的には教員の自助努力に任されており、各教員は鋭意努力をしていると思われるが、活用例が紹介されにくいのは、活用のノウハウが未熟で、まだ開発・周知がなされていない点もあると思われる。筆者の場合、かねてから授業評価を実施してきているが、沢山の評価項目がある中で、何に具体的な努力を集中するかとなると、なかなか見当がつきにくかった記憶がある。そこである時点から、かなり一面的ではあるが、評価の視点を次のように整理することを試みた。

授業評価では教師が学生から色々な意見を聞いており、授業で注力した教師の努力項目がどの様に評価されるかはもちろん重要なことであるが、それらの結果がどの様に受講生の授業に対する満足度を高めたのか、も重要な知見である。もしこの関係が分かれば、学生の授業満足度を高めるには、何に注力するのが効果的かが明らかになり、調査結果の活用が相当に容易になると考えられる。

そこで最近の筆者の幾つかの授業の授業評価データを用いて、授業満足度がどの様な評価項目から構成されるのかを明らかにすることを試みた。現段階ではまだ色々と不備な点はあるが、当面の分析結果はかなり単純で、場合によっては何らかの役に立つこともあると思われるので、以下の報告を行うこととした。

この報告で取り上げた科目は、99年度と2000年度春学期に筆者が担当した広報学科専門科目6科目である。具体的には、99年度コンピュータと通信A(春学期)、99年度コンピュータと通信B(秋学期)、99年度情報社会(春学期)、99年度コンピュータ基礎・応用演習(通年)、2000年度コンピュータと通信A(春学期)、2000年度情報社会(春学期)である。(これらは後には、99コンピュータと通信A のように略記する。)受講生の少ない科目はデータ数が小さいために、分析対象からは除外した。

これらの科目の中から、以下では2000情報社会を分析の紹介の事例として取り上げ、以下で説明していく。さらにその後に、同様な分析を行った他の5科目も含め、6科目について横断的に分析の結果を比較して、主な傾向を整理し、知見をまとめた。

2.1 分析の方法

(1)データ計測法

授業評価におけるデータの入手は、一般的に行われているのと同様に、最終授業時間の最後に、受講生に調査票とマークシートを配布し、無記名で回答を得ている。この科目で利用した調査票を図1に示す。各評価項目ともに、「1.そう思う」〜「5.そう思わない」まで5段階で評価値を得ている。

通常利用されている調査項目に、幾つかの意図があって、独自の項目を付け加えている。例えば「7.教師は授業に熱心である」〜「9.教師には威厳を感じる」は、教師の印象そのものが授業満足度に影響する可能性があるとの同僚の示唆に基づいて、その可能性を探るために加えたものである。この様な評価項目についてデータを入手した。

今後の授業をより充実したものにするための参考にしますので、無記名かつ率直に下記の質問に回答して下さい。該当する番号をマークして下さい。

1.そう思う

2.少しそう思う

3.どちらとも言えない

4.あまりそう思わない

5.そう思わない

Ⅰ.授業について

マークシート番号

↓ ↓ ↓ ↓

↓

1.教師の声は大きく聞きやすい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

2.教師の板書は分かりやすい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

3.教師の言葉使いや説明は分かりやすい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

4.授業では大切な点を強調する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 2 3 4

5

5.教師に対して質問がしやすい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 2 3 4

5

6.プリントは授業理解に役立つ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

7.教師は授業に熱心である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

8.教師には親しみを感じる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

9.教師には威厳を感じる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

10.第2〜3回 情報、情報化 の授業内容は良かった ・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

11.第4〜5回 情報化と情報化社会論 の授業内容は良かった ・・・ 1 2 3 4 5

12.第6回 生活情報化の指標と動向 の授業内容は良かった ・・・・・ 1 2 3 4 5

13.第7回 情報流通と情報環境 の授業内容は良かった ・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

14.第8回 メディア・コミュニティの構造と実態 の授業内容は良かった ・・・・ 1 2 3 4 5

15.第9回 テレビと生活 の授業内容は良かった ・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

16.第10回 放送産業の変容 の授業内容は良かった ・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

17.第11回 インターネットの動向と社会変容 の授業内容は良かった ・・・ 1 2 3 4 5

18.第12回 情報化と国土利用等 の授業内容は良かった ・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

19.全体としては、授業内容は良かった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

20.全体としては、受講中の他科目に比べ、授業内容は良かった・・・・ 1 2 3 4 5

21.課題は授業学習には有効である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

22.概して授業内容が理解できた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

23.授業内容は今後役に立ちそう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

24.この授業に満足している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5

25.受講して良かった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 3 4 5

Ⅱ.この科目に対するあなたの勉強について

26.予習か復習をしていますか? している程度で答えて下さい。

1. ほとんど全部 2. 2/3程度 3. 1/3程度 4. ほとんどしない

27.この科目の教科書を持っていますか?

1. 持っていてよく見る 2. 持っていて時々見る

3. 持っているがあまり見ない 4. 持っていない

28.この科目の勉強で、図書館を利用しますか?

1. よく利用する 2. 時々利用する 3. ほとんど利用しない

29.この科目は関心を持っての履修ですか、単位が必要なための履修ですか。

1. 関心による履修 2. 関心と単位の両方 3. 単位のための履修

Ⅲ.授業のあり方について意見があれば、マークシートの裏側に自由に書いて下さい。

(2)分析の方法

具体的な分析結果の報告に入る前に、ここで採用した分析法を説明する。

まず最初は、評価値の平均値を利用して、評価結果の概要を見ていく。全体の平均、満足度別のグループ毎の平均値を求め、相互に比較する。これで大方の傾向を把握することが出来る。

次ぎに満足度と他の評価項目との相関係数を求め、各項目が満足度とどの様な関係にあるのかを整理する。この時点で相当に問題の所在を知ることが出来る。

さらに多くの評価項目を少数の要因に集約し、問題の構造を簡略化することを目指して、因子分析を行う。この後で満足度を目的変数、因子スコアを説明変数とする回帰分析を行い、満足度評価値の再現性とともに、因子スコアの回帰係数の大小関係を検討する。これにより満足度を左右する要因の大小関係を把握することが出来る。

大筋の方法論はこの様なもので、個々の局面で処理上の注意が必要であるが、それらは報告の過程で説明することとする。

まず2000情報社会の授業満足度がどの様なものであったのかを、図2で示す。評価者は61名いて、満足層は18.0%、やや満足層は37.7%、中間層は同じく37.7%、やや不満層は6.6%と言うのがその結果である。この分布をもとに満足度別のグループを作るのだが、サンプル数の制約から、満足・やや満足層(55.7%, 34名)、中間・やや不満足層(44.3%, 27名)の2グループを考えることとした。

次ぎに個々の評価項目毎の評価値の平均値を図3に示す。図3には3種類の平均値をプロットしている。全員の平均値、さらに満足度別のグループとしての満足・やや満足層と中間・やや不満層の3つである。この図では最上部には授業満足度の平均値、その下にはは全員の平均値が高い順に評価項目が記載され、配列されている。

全員のグラフを見ると、「1.教師の声は聞きやすい」、「2.プリントは授業理解に役立つ」などが上位にあり、最も下位には「5.教師に質問がしやすい」がある。全体的には学生は質問がしにくいとの評価である。

図2 授業に関する満足度

図3 2000情報社会の授業評価平均値

平均値の検定:+:Sig.≦0.1、*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01、

***:Sig.≦0.001、****:Sig.≦0.0001

次ぎに満足度別グループ間でどの様に評価結果が異なるのかに注目する。全体としては、満足・やや満足層は多くの評価項目を高く評価しており、中間・やや不満層は低く評価して、双方には相当に大きい差がある。図中に *印 を添付しているが、この印は分散分析における平均値の分離の有意性を示すものである。 *印の多いものほど、分離が顕著である。 ところで本研究が取り上げている授業満足度は、基本的には総合的な概念であり、様々な項目の評価結果が総合されて、授業満足度の量的な概念が形成されると考えられる。したがって満足度グループ間で差が大きい項目は授業満足度に有効に作用する項目であり、差が小さい項目は、満足度には寄与しない項目であることが想定される。

この考えに従うならば、*印の多い項目は満足度に強く影響を与える項目であり、差が小さい、例えば評価の上位にある「1.教師の声は聞きやすい」などの3項目は、満足度には影響を与えない項目であることが期待される(個人的には残念なことであるが)。つまり多くの評価項目の視点から評価値を得ているが、これらの中には満足度に有効に効く項目と、有効に効かない項目が存在することが現実にあるということである。したがって有効に効く項目を知ることが出来れば、われわれの努力の仕方はかなり整理されてくる可能性がある。

図3ではグループ化して平均値の傾向から、具体的に狙いを説明してきたが、もう少し直接的にこの傾向を次節で説明する。