Homeへ戻る

「インターネットと生活メディアの変容」 第18回情報通信学会報告

2001.6.17 東洋大学(白山)

○八ッ橋武明(文教大学)、 川本 勝(駒沢大学)、三上 俊治 (東洋大学)、竹下

俊郎(明治大学)

御堂岡 潔(東京女子大学)、古川 良治(成城大学)、大谷奈緒子(東洋大学)

はじめに

-

報告目的 :インターネットの利用に伴うメディア利用の棲み分け変化の方向

-

調査データ:科研費テーマ「地域情報化と社会生活システムの変容に関する実証的研究」(研究代表 川本勝)1999〜2002

-

調査地点 :H11年度 広島、札幌、H12年度 諏訪、高知

-

調査対象層:ケーブルインターネット利用層、CATV利用層、非利用層

-

今回の報告では、H11年度広島の調査データを利用

1.関連の設問

下記表1の設問のうちで、「もっとも役立ているもの1つを選択」の集計データを利用。

表1.設問:A〜Kをする手段を3つ/最も役立っているものを1つ選択。

| 設 問 項 目 |

選択されるメディア |

A. 海外の出来事や動きを知るうえで

B. 日本の出来事や動きを知るうえで

C. 地域の出来事や動きを知るうえで

D. 政治や社会の問題について判断を下すうえで

E. 趣味や仕事に関する情報を得るうえで

F. 人との話題を豊富にするうえで

G. 生き方のヒントを得たり考えたりするうえで

H. 自分の知らない世界や生き方に触れるうえで

I. 興奮や感動を味わううえで

J. 疲れをいやしたり、気晴らしをするうえで

K. 健康や食事、暮らしの知恵など、日常役立つ

情報を得るうえで |

1.ラジオ

2.NHK・民放のテレビ放送

3.BS放送

4.ケーブルテレビやCS放送

5.新聞

6.雑誌・本

7.ビデオ・オーディオ

8.テレビゲーム

9.インターネット

10.携帯電話・PHSの情報サービス

11. 家族や友人との話

12. その他 |

2.メディア選択の事例

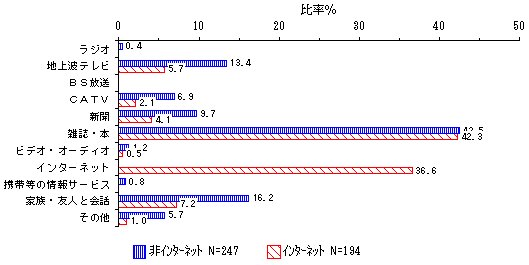

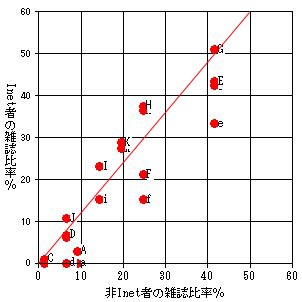

図1.「e.趣味や仕事に関する情報を得る」上で最も役立っている手段

-

雑誌・本とインターネットが抜きんでて高い。

-

雑誌・本は双方のグループでの差はない。

-

しかしインターネット利用者がインターネットを利用する可能性は非常に高い。

-

地上波テレビ、CATV、新聞、家族・友人との会話はすべて相対的に小さく、インターネット利用者は非インターネット者の半分程度である。

-

インターネットが他のメディアに優先されており、インターネット利用者と非利用者ではメディア選択はかなり異なる。

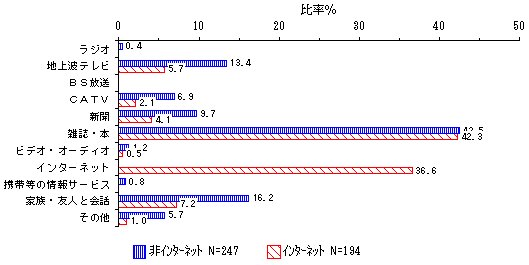

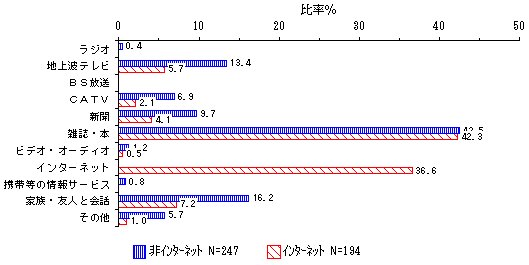

図2.「d.政治や社会の問題について判断を下す」上で最も役立っている手段

-

地上波テレビと新聞が抜きんでて大きく、他のメディアが選ばれる可能性は低い。

-

インターネットが選ばれることはない。

-

インターネットの利用者も非利用者も大した差はない。

-

インターネットがあっても、メディア選択は変わらない。

-

利用者が求める情報の種類、いわば情報ニーズによってメディア選択が大きく異なる。

-

メディア環境によって相当に異なるメディア選択の可能性があることが分かる。

3.インターネット利用の有無によるメディア選択差の全般的傾向

-

全設問に共通的に表れるメディア:地上波テレビ放送、新聞、雑誌・本、インターネット、家族・友人との会話。

-

特定の設問で相当の比率で選択されるメディア:ビデオ・オーディオ、CATV

-

これら以外のラジオやBS放送などが相応の比率で選択されることはない。

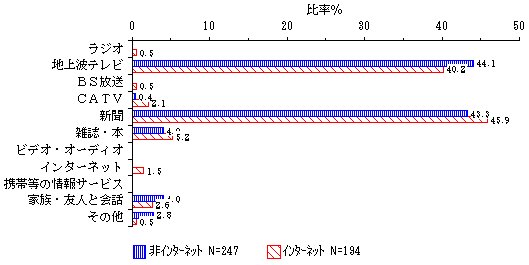

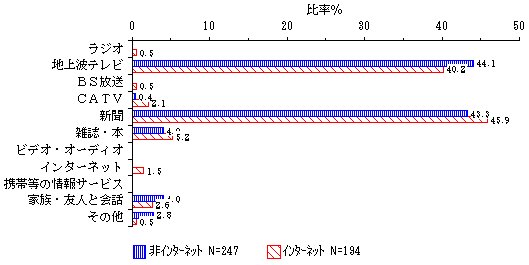

(1)地上波テレビ放送と新聞

-

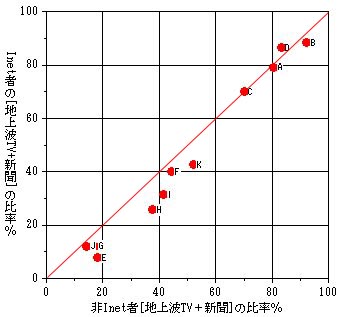

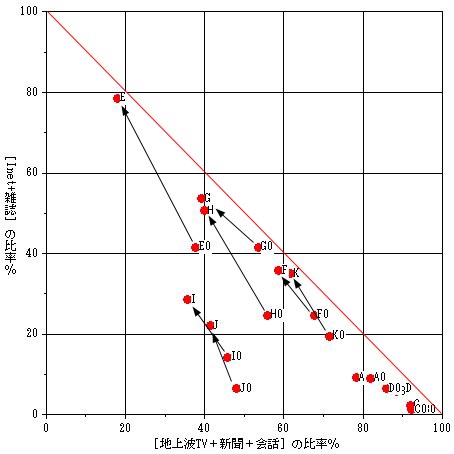

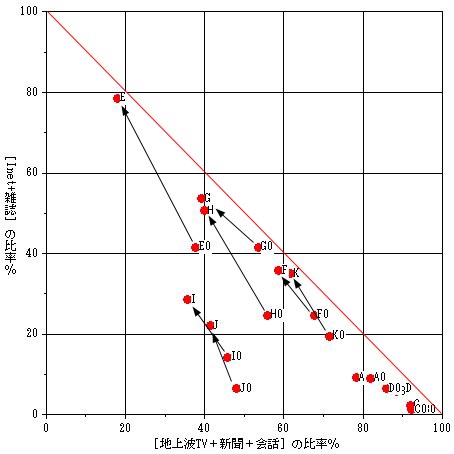

地上波テレビ放送と新聞の選択比率の和を、非インターネット利用者を横軸、インターネット利用者を縦軸にして図3。

-

各設問(情報ニーズ)毎の2つのメディア(マスメディア)の選択のされ方は、ほぼ勾配1の直線の近くに分布。

-

A〜Dは和の比率が非常に高く、勾配1の直線上、ないしは上下近くに分布している。

-

E〜Kは、この2つのメディアへの依存が相対的に小さく、さらに勾配1の直線より下側に分布。大体5〜10%程度低い。これらの情報ニーズでは、インターネット利用者のマスメディア依存が低下。

図3.インターネットの非利用者と利用者の[地上波TV+新聞]比率

A.海外の出来事 B.日本の出来事 C.地域の出来事 D.政治・社会問題

E.趣味や仕事 F.話題を豊富に G.人生のヒント

H.知らない世界

I.興奮や感動 J.癒しと気晴らし

K.生活情報

(注)サンプル数(巻末補足参照) :インターネット利用者

N=140

非インターネット利用者 N=77

(2)家族や友人との会話

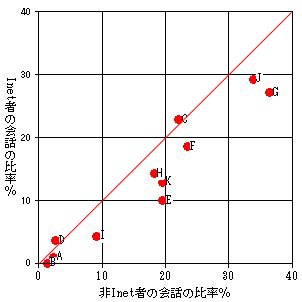

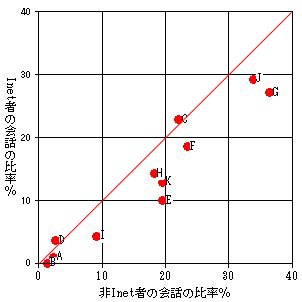

図4.インターネットの非利用者と利用者の会話比率

-

A〜Dのうちで、C以外は会話依存は非常に小さい。本来的にインターネットの影響はない。Cは勾配1の直線上にあり、インターネット利用に伴う変化はない。

-

E〜Kは、すべてが勾配1の直線より下にあり、インターネット環境では会話依存が5〜10%程度低下。

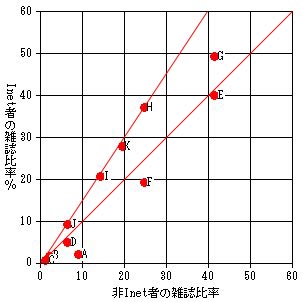

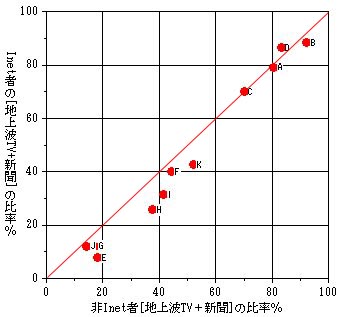

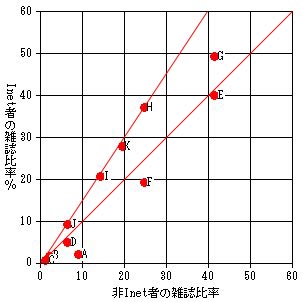

(3)雑誌・本

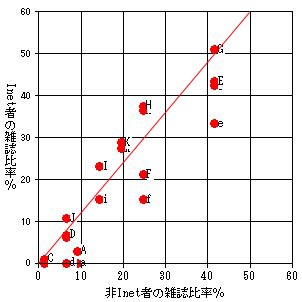

図5 インターネットの非利用者と利用者の雑誌・本の比率

A.海外の出来事 B.日本の出来事 C.地域の出来事 D.政治・社会問題

E.趣味や仕事 F.話題を豊富に G.人生のヒント

H.知らない世界

I.興奮や感動 J.癒しと気晴らし

K.生活情報

-

A〜Dはすべて雑誌・本への依存は小さく、原点近く分布。本来的に影響を受けにくい。

-

E〜Kは、勾配1の直線より上にある場合が多く、大体5〜15%程度の範囲にある。全体としてはインターネット環境の方が大きい。

(4)メディア選択の総括的な傾向

図6 「TV+新聞+会話」比率と「Inet+雑誌」比率

(注1) A0,B0,・・・・:非インターネット利用者

A,B,・・・・・・:インターネット利用者

-

インターネット利用者の情報ニーズの位置はA,B,C など、非利用者の位置はA0,B0,C0

などで示す。図中での位置と相対的な位置関係がメディア選択の総括的な傾向を示す。横軸の減少が、どの様に縦軸に移行していくかを見ていく。

-

A〜D、A0〜D0:環境監視ニーズと呼ぶ。

-

右下に分布し、概してマスメディア依存が大きい。またインターネット利用と非利用の相対的な位置変化が小さい。したがってインターネットの利用の影響を受け難い情報ニーズである。

-

E〜K、E0〜K0:個人関心ニーズと呼称。

-

環境監視ニーズの左側に下から上まで広く分布。マスメディア依存が低く、雑誌・本への依存性が高い。

非インターネット利用とインターネット利用の位置の差が大きい。どの情報ニーズでも−1に近い勾配で [マスメディア+会話] 依存を減らし、[インターネット+雑誌・本] 依存を増している。

-

この設問では、11個のメディア選択比率と「その他」、「無回答」を含めた13個の選択肢の合計 が100%になる。もし地上波テレビ、新聞、雑誌・本、インターネット、家族・友人との会話の選択比率の合計が100%なら、各情報ニーズは左上がり・右下がりで100%を通る対角線上に乗る。このことから次の2つの点が分かる。

-

インターネットの利用と非利用の相対的な位置関係の勾配が−1の直線に近く、かつ平行な場合、双方のメディア環境下でのメディア選択の差は、この主には5つのメディア内で起きている。

-

情報ニーズの位置が対角線から離れれば離れるほど、5つ以外のメディアの寄与が大きくなる。

-

この様に見てくると、個人関心ニーズのインターネット非利用から利用に向けた相対的な位置関係は、勾配が−1の直線に近く平行に変位をしているため、メディア選択変化の骨格はこの5つのメディア選択内で起きていることが分かる。

-

この5つ以外の、ラジオ、BS放送、CATV、その他は、全般的に大きく効く項目ではない。

-

「J.疲れと気晴らし」や「I.興奮と感動」は、対角線からかなり遠ざかっている。この場合は「ビデオ・オーディオ」が大きく効いている。しかし主なメディア選択差は5つのメディア内で生じていると判断される。

-

結論としては以下の5点を挙げることが出来る。

-

メディア選択の視点からすると、人々の情報利用を、環境監視ニーズの情報利用と、個人関心ニーズの情報利用に分けて考えることが出来よう。

-

環境監視ニーズの情報利用には主にマスメディアが利用され、インターネットはあまり影響しない。

-

個人関心ニーズの情報利用では、マスメディアの重要性は低下し、インターネットと雑誌・本の重要性が高まる。

-

様々は情報利用において、[地上波テレビ+新聞+会話]依存と[インターネット+雑誌・本]依存の和は、ほぼ一定値である。

-

個人関心ニーズの情報利用においては、インターネット利用者は[インターネット+雑誌・本]依存が増す分だけ、[マスメディア+会話]依存が低下する。

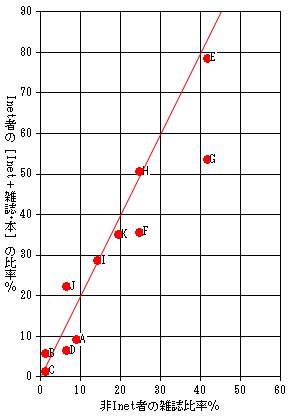

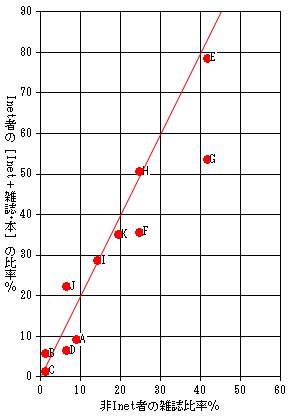

(5)[インターネット+雑誌・本]のインターネット分は新規分なのか、雑誌・本の代替分なのか?

図7 非インターネット利用者の雑誌比率とインターネット利用者の[インターネット+雑誌]比率

A.海外の出来事 B.日本の出来事 C.地域の出来事 D.政治・社会問題

E.趣味や仕事 F.話題を豊富に G.人生のヒント

H.知らない世界

I.興奮や感動 J.癒しと気晴らし

K.生活情報

-

インターネット環境下での[インターネット+雑誌・本]が大きく増えるのは、新規にインターネット依存が増すために 増えるのか、従来の雑誌・本の依存がインターネットに置き換わるのか。

-

図7によると、インターネット利用者の様々な情報ニーズの位置は概して勾配2程度の直線近くに分布している。

図8 インターネット利用に伴う雑誌利用の変化

(注1) a,b,c・・・:雑誌減少グループ(N=33)、A,B,C・・・:雑誌不変グループ(N=104)

-

インターネット利用者については、「インターネットを利用するようになってから、雑誌・本を読む時間が変化したか否か」を聞いている。該当するサンプル140のうちで、「増えた」のが3人、「不変」が104人、「減った」が33人。その「不変グループ」と「減少グループ」を図に示す。

-

「不変グループ」はおおよそ5/4程度の勾配の直線近くに分布しており、非インターネット利用者より本来的に雑誌・本依存が高い。

-

図7に見た勾配2の高さの内訳は、1.2程度が本来の雑誌・本依存で、0.8は新規に生まれたインターネット依存である。

-

「減少グループ」はどの場合もある程度「不変グループ」の少し下にある。減少分はインターネット分よりは大分小さい。これもインターネット依存が雑誌・本の代替ではないことを示す。

(6)主な成果

-

人々の情報利用のうち、意図的に情報を利用利用する場合についての結論である。

-

情報ニーズによってメディア選択が変わることが予想されるがその大筋の結果は以下である。

-

比較的多く利用されるメディアは次の5つである。地上波テレビ放送、新聞、雑誌・本、インターネット、家族・友人との会話

-

環境監視的な情報ニーズはマスメディアに依存する面が多く、インターネットが利用される可能 性は低い。

-

個人関心ニーズでは概してインターネットへの依存は大きい。地上波テレビ放送、新聞、会話、雑誌・本依存を減らしながら、従来の書籍・本に近い水準の依存性を作り出している。

-

個人関心ニーズでもインターネットに合うものと合わないものがある。

今後のメディアの棲み分けの研究の枠組みとして興味ある知見が得られたと思われる。

【補足】

-

データ補足:有効回収のデータでは、インターネット利用グループと非インターネット利用グループでは、年令と性 別に大きい差があった。そこで両グループを20代〜40代に限定し、さらに非インターネットグループの 女性比率を無作為抽出で、インターネットグループと同程度の水準に調整した。平均年齢

利用者34.3歳、非 利用者36.0歳、性別は利用者男性67.9%、非利用者男性63.6%である。

-

「C.地域の出来事」の地上波テレビ放送だけには、CATVの比率も加算している。これはこの場 合のCATVの選択度が特に高かったためである。

【参考文献】

-

T. Takeshita, et.al,"Changing Patterns of TV Use in a Multi-Media Environment", presented

at the Sociology and Social Psychology Section at the 22nd Conference of

the International Association for Media and Communication Research, July

17-20, 2000, Singapore.

-

橋元良明・三上俊治・吉井博明、「インターネットの利用動向に関する実態調査報告書 2000」、2001.1 通信総合研究所

-

吉井博明・三上俊治・箕浦康子、「メディア・エコロジーの現状 −武蔵野・三鷹市−」、2000.8 メディアエコロジー研究会

-

田崎篤郎・吉井博明・八ッ橋武明、「メディア・エコロジーの現状 −帯広市−」、2001.8

元へ戻る