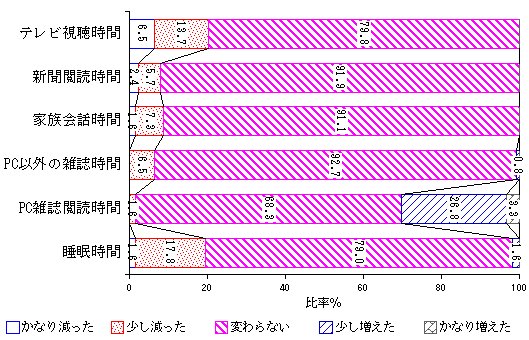

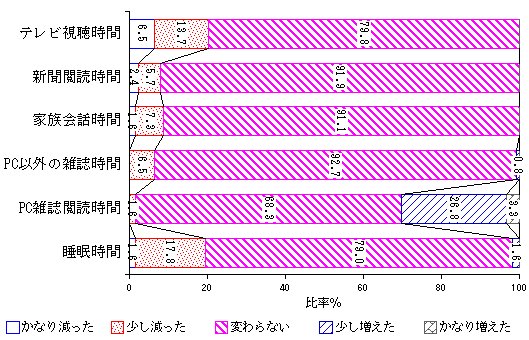

図1 インターネット利用に伴う消費時間の変化 N=124

はじめに

近年はインターネットの利用拡大が進み、生活面での利用定着が進行している。それとともに生活時間の配分に変化が起こり、その一環としてテレビや新聞、雑誌などの既存のマスメディアの利用が減少し、インターネットへの移行が生じつつある(例えば、橋元他 2001、吉井他 2000、田崎他 2001)。またこれらの変化はインターネット接続法によって異なり、一般の電話回線経由(従量制)とケーブルインターネット経由(固定制)の比較では、後者の方が有意に減少の仕方が大きい(川本他 2000)。また最近筆者らは、情報入手に関するメディア利用ないしはメディア依存は、インターネットを利用するようになると、主にはインターネット依存の増加、テレビ+新聞(巻末注)、本・雑誌、会話のメディア依存の減少の形で変化が起こることを報告している(八ッ橋他 2001)。これらの様々な調査結果は、インターネットの利用時間の増大とともに、既存のメディア利用の減少が促進されることを明示している。2000年がブロードバンド元年と言われ、今後さらにインターネット依存の増大が見込まれる中で、既存メディアからインターネットへの利用の移行、ないしはメディア利用の時間の再配分の進行は、極めて興味ある問題である。そこでこの様に進行しつつあるメディア移行のメカニズムを探る目的で、生活レベルでのメディア利用の実態を調査し、分析を試みた。この種の研究意図はまだ試みられては居らず、未熟な段階であるが、興味ある知見が得られているので、ここに報告する。なお今回の調査では対象地域の茅ヶ崎市のメディア利用の実態に関するデータも得ているので、それらを付録として掲載することとした。

調査地域としては、多チャンネル・ケーブルテレビの普及が進展し、他の新たなメディア利用の進展も期待される点から、大学の地元の茅ヶ崎市を選んだ。茅ヶ崎市120町丁の中から12町丁を無作為で選択し、さらに16歳以上69歳以下を条件に1000標本を目標に標本抽出を行い、結果的には1017票を抽出し、2001年3月に郵送法で調査を行った。回収数は316票、有効回収数は304票で有効回収率は30.0%であった。

主な調査項目は、新聞の利用、テレビ視聴、地上波放送以外のテレビ利用、雑誌の利用、移動電話・メール・ウェブの利用、インターネットの利用、メディア利用の変化、フェースシートである。

インターネットの利用に伴ってメディア利用等の時間が変わることを予想しているが、その調査結果を図1に示す。インターネット利用者のみを対象にした調査項目で、対象としたメディアはテレビ、新聞、家族会話、パソコン以外の雑誌、パソコン雑誌を取り上げている。さらに参考として睡眠時間も取り上げた。集計結果では20%前後の人が、テレビ視聴時間と睡眠時間が減少したと答えている。調査では変化した時間を聞いており、テレビの場合は19人が平均で67.1分/日減少、睡眠の場合は15人が58.1分/日減少したことになっている。他の項目では減少者は10%弱にとどまっている。

他方でパソコン雑誌閲読時間は3割程度の人が増えたと答えており、増えた時間は27人の回答者で平均69.8分/週である。インターネットを使うようになるとパソコンの知識が必要になるために、パソコンの雑誌はかなり読むようになることを示している。

このように見てくるとテレビの時間減少が人数、量ともに最も大きくなっていることが分かる。テレビはインターネットの影響を最も受けやすいメディアと見られる。以下では視聴時間の減少に着目し、減少グループ(N=25

以下減少Gと略記)と不変グループ(N=96 以下で不変Gと略記)の特性を比較することによって、その減少のメカニズムを探る。

図1 インターネット利用に伴う消費時間の変化 N=124

なおインターネット利用者のホームページ(以下でHPと略記)閲読時間と電子メール利用時間を回答から推定して表1に示す。減少Gの利用時間は不変Gよりも大きく、これがテレビ視聴の減少を引き起こしているものと理解できる。ただし減少Gの合計9.7時間/週と不変Gの合計6.0時間/週の差は3.7時間/週は、67.1分/日よりは小さいものである。この辺は今後のより正確な把握が必要である。 表1 HP閲読時間と電子メール利用時間(時間/週)

| 全体 | 減少G | 不変G | |

| HP閲読時間 * | 3.5 | 6.0 | 3.0 |

| 電子メール利用時間 | 3.2 | 3.7 | 3.0 |

筆者は以前に、テレビ視聴のある傾向がケーブルテレビの加入を有意に促進する先有傾向の役割を果たしていることを見いだしている(八ッ橋

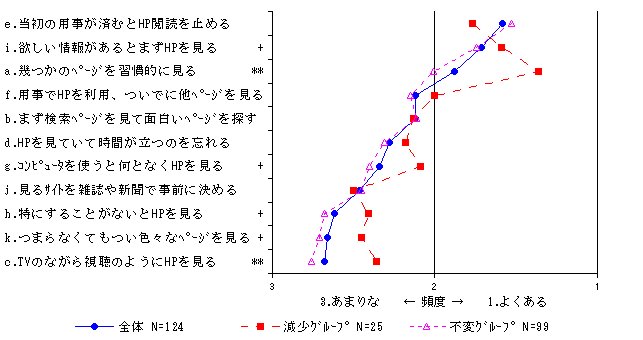

2000)。言ってみればテレビ視聴の傾向がメディアの採用を左右するということであった。そこで今回もHPの閲読の傾向がHPの利用の仕方を左右する可能性があると想定し、テレビ視聴傾向の設問を参考にして、HPの見方の分類を作成するための設問を用意した。それらの設問と集計結果を図2に示す。

設問の数は同図で示されているように11個設け、回答者の経験頻度を、「1.よくある」~「3.あまりない」まで3段階で質問した。その選択肢の平均値を、回答全体、減少G、不変Gの3グループについて示している。この図では全体の平均値が小さい順(よくある順)に並べているが、HPの見方にはグループ間で大きい差がある項目があることが分かる。その傾向を次のようにまとめることが出来る。

①減少Gは全体の右にあり、不変Gは左にある。したがって減少Gはそれぞれの見方の傾向が強く、不変Gは弱い。「e.当初の用事が済むとHP閲読を止める」だけが例外である。

②a.とc.は平均値の検定に有意差があり、さらに項目のi,g,h,kには有意差に準じるグループ間の差がある。これらは2つのグループの相違を特徴づける項目である可能性が高い。

図2 ホームページの見方の平均値の分布

平均値の検定:+:Sig.≦0.1、*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01

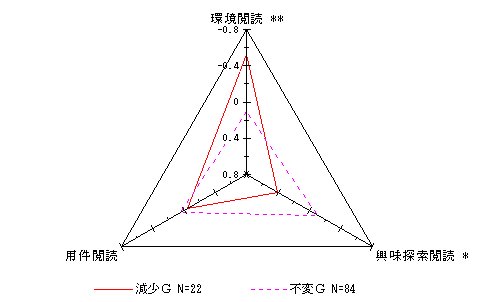

そこでこれらの設問に因子分析を用いて、HPの見方に関する概念の集約を試みた。因子分析の結果を表2に示す。ここでは3個の因子を抽出し、その因子の解釈を示しているが、それらは環境閲読、用件閲読、興味探索閲読と呼ぶのが適切と思える因子である。この3個の因子でこれらの設問の回答の分散の52.1%がカバーされている。 表2 HPの見方の因子と対応する変数

| 因子(平方和、寄与率) | 対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |

| 第1因子 (3.11, 28.2%)

1.環境閲読

|

g.コンピュータ利用時に何となく見る c.ながら視聴的に見る

h.特にすることがなく見る k.つまらなくても見る f.用事のついでに見る d.HPを見て時間を忘れる ◎HPが一種の生活の環境になっているような見方 |

| 第2因子 (1.46, 13.2%)

2.用件閲読 |

e.当初用事での閲読

j.見るサイトを事前に決める

i.情報が欲しいとまずHP ◎用件があってHPを見るが、済むと止める見方 |

| 第3因子 (1.17, 10.6%)

3.興味探索閲読 |

b.まず検索サイトでページを探す

a.幾つかのHPを習慣的に見る(-)(注) ◎検索サイトで興味あるページを探しながら見る見方 |

図3 HPの見方に関する因子スコアの平均値

平均値の検定:*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01