3.調査結果

3.1 映画視聴状況

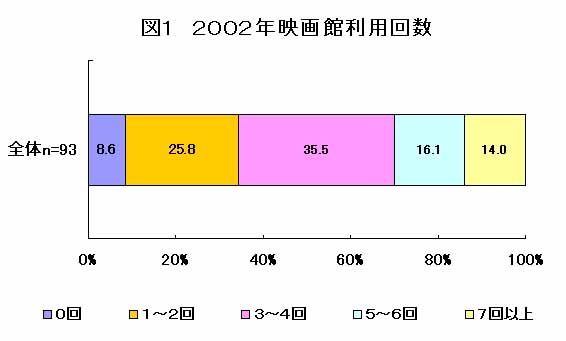

図1は2002年に映画館を利用した回数を示している。「3〜4回」が35.5%で一番多く、次いで「1〜2回」が25.8%となっている。「5回以上」も30.1%で比較的映画館を利用していることがわかる。なお、平均利用回数は3.6回であった。3.2 映画館利用

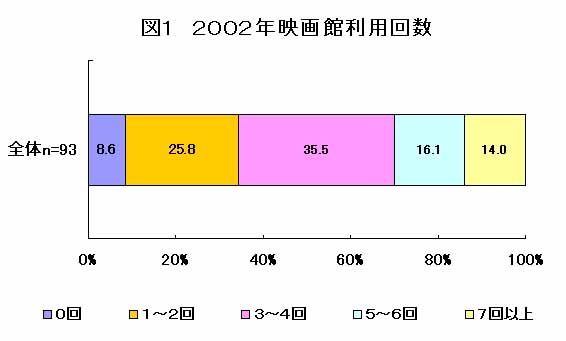

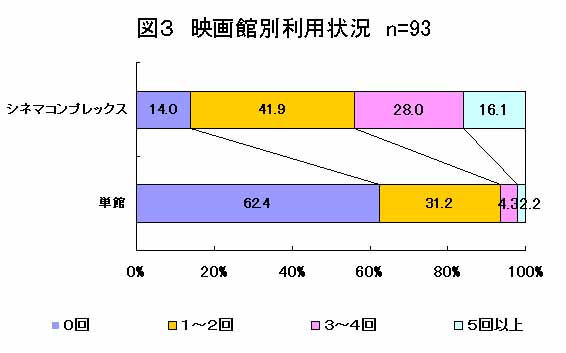

去年と比べて映画館の利用回数はどう変化したかについての結果が図2である。「増えた」と回答した人は43%であるのに対して、「減った」と回答した人は19.4%であり、増えた人は減った人の2倍いることがわかる。

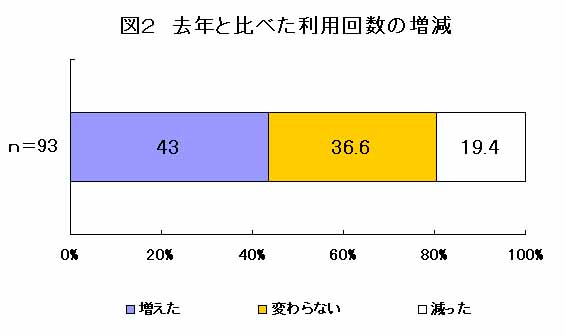

学生が今年利用した映画館をシネマコンプレックスと単館(大手映画会社のロードショー・チェーンに組み込まれておらず、地域で1館のみの公開となる作品を扱う映画館を指すが、今回の調査ではシネマコンプレックス以外の映画館を指すこととする)にわけて聞き出した。3.3 映画作品まずシネマコンプレックスから見ると、全体の86%は1回以上シネマコンプレックスを利用している。「1〜2回」と答えた人が41.9%で、「3〜4回」が28%、「5回以上」でも16.1%となっている。単館では過半数を超える62.4%の人が今年「一度も利用したことがない」と答えている。「1〜2回」は31.2%、「3回以上」ではわずか6.5%しかいないことから、ほとんどの学生は映画を見る際、シネマコンプレックスを利用していることがわかり、これが映画館利用回数増加に関係していそうだということがいえる。

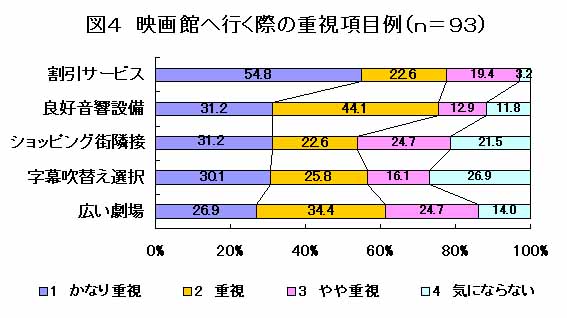

図4は映画館へ行く際の重視項目を例として5つ挙げ、どの程度重視しているかについて表したグラフである。

「割引サービス」とは、映画館側で行っている多様な割引サービスを指している。主なものではシニア割引、学生割引、映画サービスデイ、レディースデイ、レイトショー、ポイント・スタンプカードなどがある。「かなり重視」が54.8%であり、「気にならない」はわずか3.2%しかいなかった。平均は1.71であった。現在、映画入場料は学割を使っても平均1500円となっている(平均大人1800円)。この価格に対してどう思っているかを聞いてみた。(図4−1)73.1%は「高い」としている。学生にとって1500円は大きな出費となっているようだ。世界水準からみてもまだまだ高いのが現状である。(表4−1)

表4−1 1997年時点の映画入場料金国際比較

※単位:円(IMFによる平均レートにて換算)

ニューヨーク ロンドン パリ 香港 シンガポール 映画鑑賞料 1,028 1,486 952 774 570

「良好音響設備」は「かなり重視」が31.2%、「重視」が44.1%で映画館の醍醐味といえるこの項目には皆関心があるようだ。平均は2.03であった。日本のほとんどの映画館はドルビーであり、入り口や券売所にロゴの看板が出ているところもある。スピーカーの配置や音量は劇場ごとに異なるので、注意深く聞き比べをすると面白い。現在最も注目されているTHXは、制作者が意図した音響を忠実に再現することが目的で、まだ日本に数十館しかないが(文教大学近辺ではシネプレックス8平塚の8番スクリーン)、今後増えていけば映画館選びの大きなポイントになるに違いない。

続いての「ショッピング街隣接」はシネマコンプレックスの特徴でもあり、「ついでに買い物・ついでに映画」という相乗効果がそこそこ得られているといえる。「かなり重視」31.2%、「重視」22.6%「やや重視」24,7%、「気にならない」21.5%となった。平均は2.37であった。

「字幕吹替え選択」は「かなり重視」30.1%、「重視」25.8%「やや重視」16.1%、「気にならない」26.9%となった。平均は2.53であった。以前は字幕版だけの上映で字幕を読むことが面倒くさいと感じていた人も、吹き替え版を同時上映することで映画館に行くようになった人もいるはずだ。「今、洋画を大きくヒットさせるには吹き替え版が不可欠になっている」と、20世紀FOXの古澤利夫宣伝部長は指摘する。現に「ハリーポッター」や「ロードオブザリング」は吹き替え版も上映したことで、女性や小さな子供を多数獲得できたのだとする意見もある。

「広い劇場」は広いほど座席数が多く、スクリーン正面に座ることができ、立ち見をすることも少なくなるなどのメリットがある。「かなり重視」26.9%、「重視」34.4%「やや重視」24.7%、「気にならない」14%という結果になった。平均は2.26である。

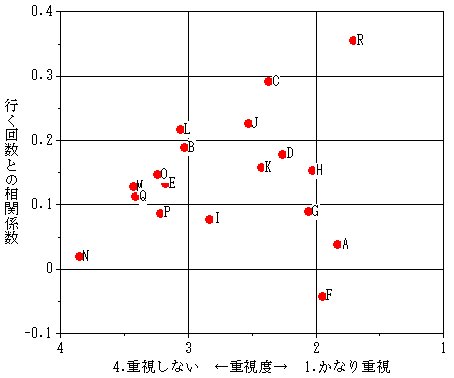

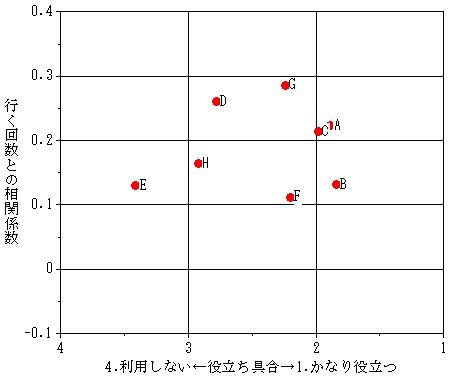

図5 項目別重視度と行く回数との相関係数

A.交通の便 B.駐車場 C.ショッピング街隣接

D.広い劇場 E.販売店充実 F.シート配列

G.大きいスクリーン H.良好音響設備 I.時差上映

J.字幕吹替え選択 K.指定席 L.オールナイト上映

M.二本立て上映 N.過去の名作上映 O.マイナー作品上映

P.完全入替制 Q.非完全入替制 R.割引サービス

映画館へ行く際の各項目重視度の平均値と相関係数の図が図5である。まずグラフの見方を説明すると、横の軸は右から「かなり重視」「重視」「やや重視」「重視しない」を表し、右に行くほど重視していることになる。「R.割引サービス」や「A.交通の便」は重視されていることがわかる。次に縦軸だが、相関係数というのは重視した度合いと映画館に行く回数との関連性を示したもので、これが強いほど映画館へ行くことを促進していると考えることができる。「R.割引サービス」は相関係数が高いが「A.交通の便」は相関係数が低い。映画の回数に関わらず皆が重視していると回答しているため促進要因にはなりにくいと見ることができる。

重視度が高く、なおかつ相関係数の高い右上部分にある点、言い換えれば映画に行くことを促進している要因は「R.割引サービス」「C.ショッピング街に近い」「D.広い劇場」「H.良好音響設備」であり、これらはシネマコンプレックスの特徴に当てはまっている。

「マイナー作品の上映」「過去の名作上映」「非完全入替制」「二本立て」は、ほぼ単館に当てはまる項目であり、今回の調査では利用者も少ない。だが、「単館をよく利用する」と答えた人は15人おり、内11人は「マイナー作品の上映」を重視すると答えている。マイナー作品とは全国展開する資金がない場合や、無名俳優の出演などあまり話題性のないものが主であるが、なかには大ヒットする作品もある。

ミニシアターは都内に集中しており、よほど興味のある人以外は足を伸ばす人は少ない。しかし、後述するが「ミニシアター+シネマコンプレックス」といった興行形態をとることで、お互いの良いところを融合させた新しいスタイルもでてきた。単館はその数も少なく利用者も少ないが、こうすることでシネマコンプレックスと共存でき、我々にとっても気軽にマイナー作品が見られるというメリットが生まれてくる。

図6はここ2〜3年映画の魅力は増しているかという調査の結果を表している。「そう思う」16.1%、「ややそう思う」40.9%、「どちらともいえない」33.3%、「やや思わない」5.4%、「思わない」4.3%となった。映画の魅力が増していると考えている人が多いことがわかる。洋画はもちろん、わが国日本の映画も昨今話題になることが多い。ハリウッド映画のように派手なアクションこそ少ないものの、人気ドラマの映画化、日本を代表するスタジオジブリの宮崎アニメ、テレビタレントの映画進出、「ウォーターボーイズ」といったユニークな題材の作品などがあり、海外でリメイクされる作品もあるなど、日本映画はますます力をつけている。3.4 映画情報源

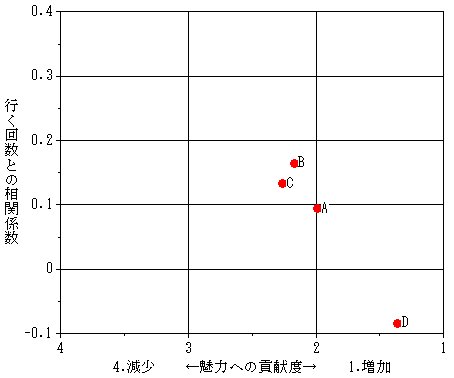

図7 魅力への貢献度と行く回数との相関係数

A.ストーリー B.俳優 C.監督 D.映像技術

図7は映画の魅力貢献度と相関係数の図である。本調査では映画作品の魅力に貢献していると思われるものとして、いろいろある中から「俳優」「監督」「ストーリー」「映像技術」の4つ挙げてみた。下の軸は右から「増えた」「やや増えた」「やや減った」「減った」を表している。

「映像技術」に関しては、CG技術の向上には目を見張るものがあり、本物と見間違うばかりの出来である。CGの利用によって今までよりも映像の幅が広がっていることは間違いない。「ロードオブザリング」は、その幻想的な世界を映像化することは不可能とされていたが、ピーター・ジャクソン監督は最新CGを利用して見事に大成功を収めた。「ストーリー」についてはベストセラーとなった小説を映画化することもあり、この場合ほぼ確実に面白い脚本の映画を作ることが出来る(もちろん駄作になることもあるが)。

「俳優・監督」は新しい俳優や監督の出現が魅力的だ。エンタテインメント・ニュース・ワイヤーのアンジェラ・ドーソン記者は「ハリウッドでは新世代の監督や俳優が台頭している」と語っている。事実、ジョージルーカスの「スターウォーズ エピソード2」では前作の4分の3の興収しか稼げず、ハリソン・フォードら一時代を築いたアクションスターの出演作も興収トップ35に入らなかった。

しかし、どれも図の右上には位置しておらず、促進要因とはなりにくい結果となった。特に「映像技術」においては技術向上に関して映画館に行く人も行かない人もみんなが認識しているため、相関係数が圧倒的に低く促進効果はかなり薄い。

今回の調査で取り上げなかった映画作品の魅力に貢献する他項目ならば、促進要因となりうるものがあるかもしれない。

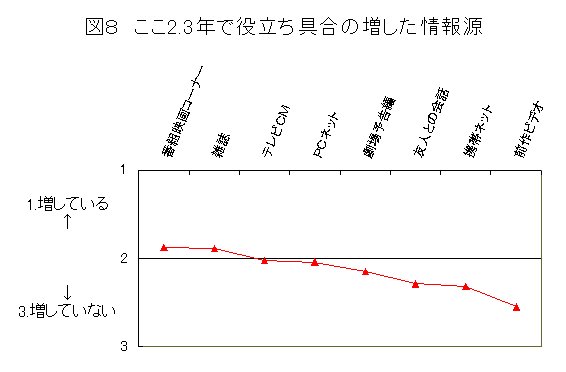

ここ2〜3年で役立ち具合の増した情報源についての回答結果が図8である。縦の軸は上から「増している」「やや増している」「増してない」を表している。「番組の映画コーナー」「雑誌」「テレビCM」「PCネット」は映画情報源としての利便性が増していることがわかる。3.5 まとめ「番組の映画コーナー」は実際に動画を見ることができ、映画の雰囲気が伝わりやすく、評論家や出演者のコメントを聞くこともできる。最近では、井筒和幸監督が出演している毎週金曜深夜放送「虎乃門」のコーナー「こちトラ自腹じゃ!」や毎週土曜放送の「王様のブランチ」などのほか、ワイドショーやバラエティ番組でも映画紹介をしている。

「雑誌」はわざわざ映画専門誌から情報を得ているのではなく、コンビニなどで売られている週間雑誌(東京Walker 横浜Walker 東京1週間 日経エンタテインメント)等の比較的手にしやすい雑誌から得ていると思われる。これらの雑誌では、新作情報や映画特集、上映スケジュールから映画館の地図までが網羅されており非常に使い勝手が良い。

「テレビCM」と「劇場での予告編」は大抵同じような映像が流れる。しかしテレビのほうが見かける回数が多いせいだろうか、「テレビCM」に軍配が上がった。

「PCインターネット」では大作の映画の場合、公式サイトがあることも多い。予告編や雑誌の記事にURLが掲載されているため、アクセスして情報を得ることができる。

A.雑誌の映画情報 B.TVの映画コーナー C.TVCM

D.PCインターネット E.携帯インターネット F.友人会話

G.劇場予告編 H.シリーズ前作ビデオ

図9は情報源の役立ち具合と相関係数の図である。横軸は右から「かなり役立つ」「役立つ」「やや役立つ」「利用しない」を表している。役立ち具合が一番大きいのは「テレビの映画コーナー」だが、これは相関係数が小さいため次の3つ「雑誌の映画情報」「TVCM」「劇場予告編」が促進要因として効いていることがわかる。

「友人会話」は相関係数こそ低いものの、「劇場予告編」より役立ち具合が高く、友人同士の間で映画の話題が交わされていることがわかる。そのまま約束をすることもあるのか、「誰と映画を見に行くことが多いか」という調査では79.6%が「友達」であり、トップだった。

今回の調査ではコンテンツや映画館のサービスが鑑賞者にどう受け入れられているのかについて、映画館・メディア・映画作品という3つの側面に標準を絞って調べてきた。結果、大きく以下の4つの結論が得られた。

- 「映画館」と「情報源」では促進効果がみられるが、「映画作品」では効果は薄い。

- 「映画作品」では今回調査した4つの項目では相関係数が低く、促進要因にはなりにくい。

- 「情報源」は「雑誌の映画情報」「TVCM」「劇場予告編」が促進要因として効いている。

- 「映画館」はシネマコンプレックスの特徴がそのまま促進要因として働いている。

映画館はシネマコンプレックスなるものに姿を変え、その立地性や機動的な上映形態が人々の利便性と一致して大きく発展している。「映画館を選ぶ時の重視項目」で一番支持を集めた「割引サービス」においては、以前は法的規制もないのに鑑賞料金が全国的にあまり変わらない状況にあった中でシネマコンプレックスが多様な低料金設定を始めた。「音響」についても建設当初から立体音響システムを導入することが出来た。映画作品においては、小説やドラマの映画化、続きモノや本編から派生したストーリーの作品などのコンテンツが次々生まれ、撮影方法やCGなどの技術も含めて鑑賞者の心をつかめるよう変化している。

また、雑誌やテレビが報道することによって、我々は以前にも増して映画の情報を目にする機会が多くなった。その情報はあちこちで友人同士の話題になり、やがて噂にもなり得るのだ。本来、映画は公開から時間が経つにつれて客足が減っていくが、11月に公開された「たそがれ清兵衛」は中高年層の間で噂になり、徐々に客足が伸びていくという逆転現象が起きたほどだ。

「ハリーポッターと秘密の部屋」が11月23日に史上最高の全国858スクリーンで公開された。洋画最高の興収を収めた「タイタニック」(260億円)をも超える勢いだ。またひとつ新記録が樹立されそうだ。今後も多くの人気タイトルが公開日を待っている。作品・メディア・映画館が一体となってより一層映画鑑賞人口獲得に力を注いでいくことができれば、映画は「非日常的エンターテインメントを提供する最先端の遊び場」になるであろう。

次へ 戻る