戻る

2-2 インターネット上の口コミについて

ここでは、口コミサイトは製品・サービス購入において影響を与えているか否か/口コミサイトを利用する理由/口コミサイトを利用する人の3つの面を分析していく。

(1) 製品購入と口コミの関係

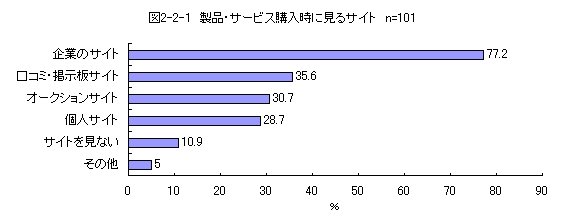

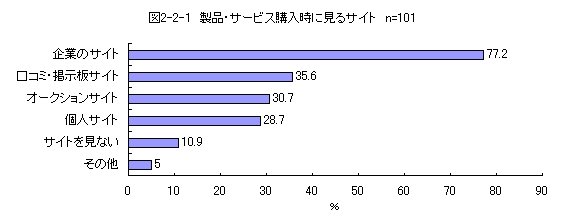

先ず、製品やサービスを購入する目的があって、インターネット上で情報を得ようとする場合、どのようなサイトを見ているかということを調査した。その結果を以下の図2-2-1に示す。

製品・サービスを扱っている企業のサイトという回答が約8割と最も多いが、口コミ・掲示板サイトも約35%となっており、第三者的サイトの中では最も多く見られていることがわかる。このことから、口コミサイトの役割として、製品・サービス購入の為の情報収集機能があると言える。

製品・サービスを扱っている企業のサイトという回答が約8割と最も多いが、口コミ・掲示板サイトも約35%となっており、第三者的サイトの中では最も多く見られていることがわかる。このことから、口コミサイトの役割として、製品・サービス購入の為の情報収集機能があると言える。

次に、製品やサービス購入予定時以外の時でも口コミサイトを見ることがあるか、という設問では、「ある」という回答者は64.7%、「ない」という回答者は35.3%であった。

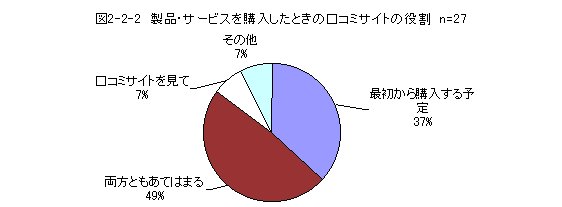

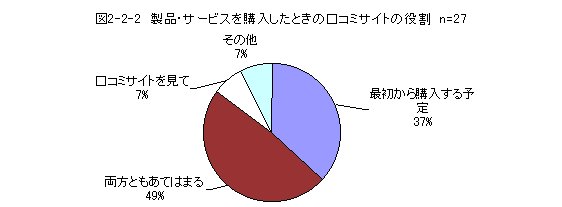

また、「ある」という回答者66人の中で、口コミサイト内の口コミを見て実際に製品・サービスを購入した経験があるという人は約4割であった。購入するに至った口コミサイトの影響力について、以下の図2-2-2に示した。

もともと購入する予定があったという層は約4割、口コミサイトの口コミが購買動機となった層が約1割弱、その両方という層がほぼ半数となっており、全体で口コミサイトが購買に影響を与えたというのは約55%と、半数以上を占めている。このことから、口コミサイトは利用者の購買意欲をかきたてる、という効果を持っていると言える。

(2) 口コミサイトの利用の仕方

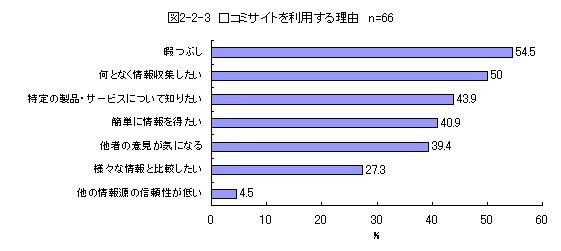

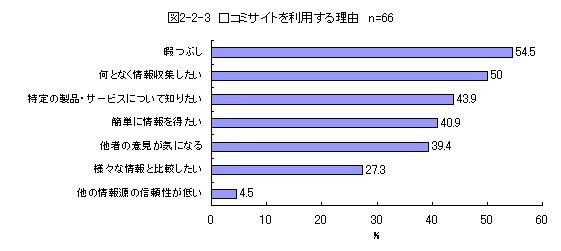

では次は、どのようなときに口コミサイトは利用されているのか、ということについて調べてみた。その結果は以下の図2-2-3に示す。

ひまつぶし・何となく情報収集したい等の目的意識の弱いものが上位に並び、次いで目的意識の強い理由が並んでいる。

ひまつぶし・何となく情報収集したい等の目的意識の弱いものが上位に並び、次いで目的意識の強い理由が並んでいる。

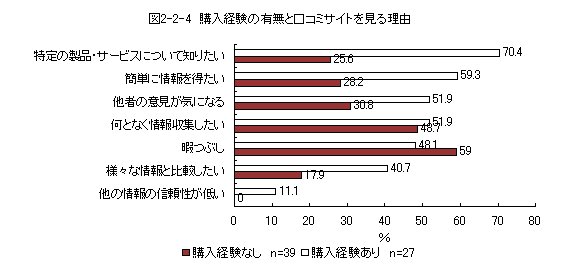

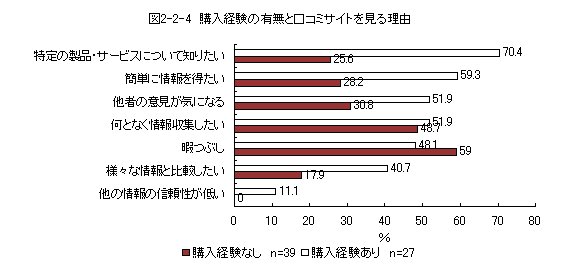

次に、製品・サービスの購買経験の有無と、口コミサイトを利用する理由とで関係性があるか否かを分析したところ、以下の図2-2-4のような結果となった。

購入経験のある層では、口コミサイトを見る理由として比較的目的意識の強いものが並んでいるが、逆に購入経験のない層では、目的意識の低い理由から順に並べられている。つまり、購入経験者は口コミサイトを購入目的で情報を得るために利用しており、非購入経験者は購買には関係なく、口コミサイトを利用しているということになる。

(3)口コミサイトを利用する人、しない人

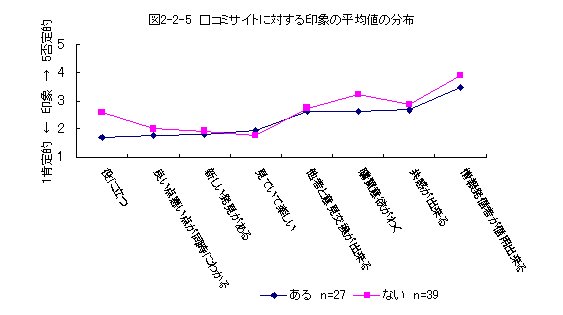

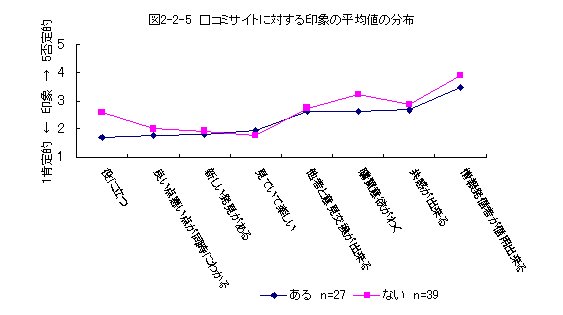

ここでは、口コミサイトの口コミを見て、製品・サービスを購入した経験のある人/ない人の間では、口コミサイトに対する印象はどのように異なるかを調べてみた。口コミサイトに対する印象の具体的な設問と集計結果を以下の図2-2-5に示す。

この図は、例えば「役に立つ」という項目に対して「1.そう思う」?「5.そう思わない」まで5段階の選択肢をおいて、回答者から選択肢番号の回答を得て、それを「購入経験あり」グループと「購入経験なし」グループのそれぞれで平均したものである。

見ていて楽しい、という設問のみ、非購入経験者の方がより肯定的であった。役に立つ/購買意欲がわく/情報発信者が信用出来る という3つの設問に関しては平均値の差が開いており、購入経験者は非購入経験者と比較して口コミサイトに実利性を感じていると言える。

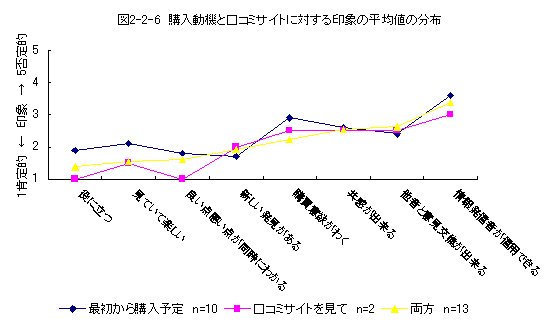

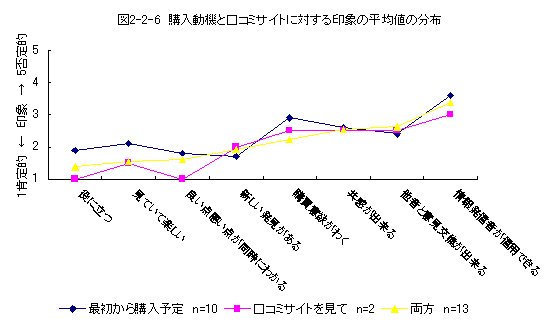

同じ様に、製品・サービス購入時の口コミサイトの影響とで調べたところ、以下の図2-2-6のような結果となった。

最初から購入を予定していた層は他2つの層と比較すると全体的に評価は低い。口コミサイトを見て製品・サービスを購入した層においては全ての項目において肯定的な評価となっていることがわかる。両方(購入予定があったものもあれば、口コミサイトがきっかけで購入した経験もある)の層はほぼ中間的な結果となっている。口コミサイトが購入の直接理由となった層では、口コミサイトに対する評価が高い、ということができる。

(※口コミサイトを見て購入した層の回答者が2人と少数ではあったが、特徴的な結果が表れたのであえて掲載することとした。)

(4)口コミサイト利用者のインターネットに対する印象

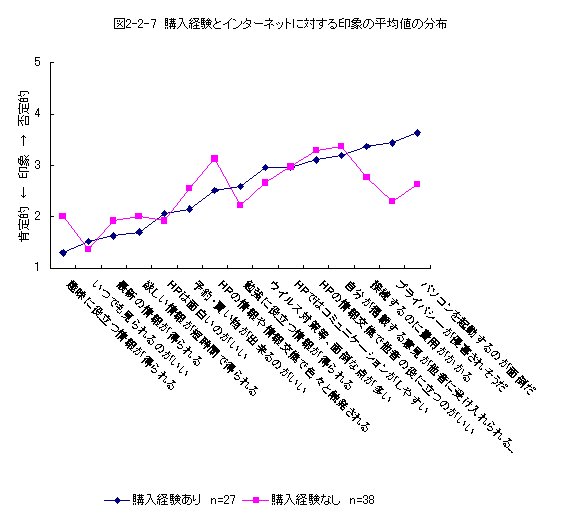

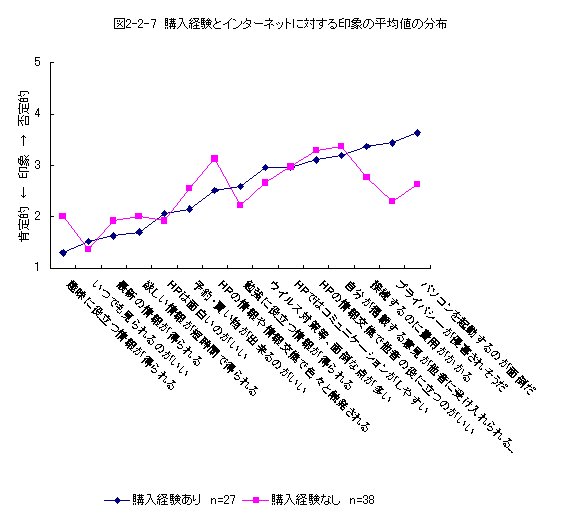

では次に、インターネットに対する印象によって口コミサイトの利用に変化があるのか否かを調べるため、商品の実際購入経験の有無と、インターネットに対する印象とで集計をした。その結果を以下の図2-2-7に示す。

購入経験者層、非購入経験者層共に、いつでも見られる・最新の情報が得られる・欲しい情報が短時間で得られる等といった、利便性の項目の評価が高い。二者間で大きな違いが見られるのは、「パソコンを起動するのが面倒だ」「接続するのに費用がかかる」「プライバシーが侵害されそうだ」といった、インターネットに対するマイナス面の項目である。非購入経験者は、インターネットに対してマイナスの印象を強く持っているという結果が出ており、この印象が、結果としてはインターネットでの購入を抑制していると考えられる。

戻る 次へ