(1) 携帯電話と人付き合いの得意・不得意

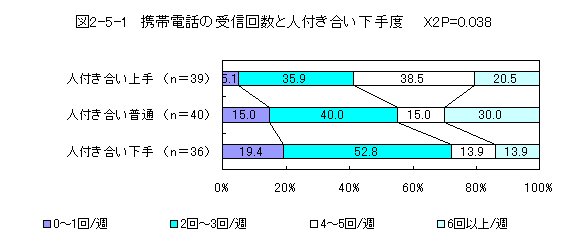

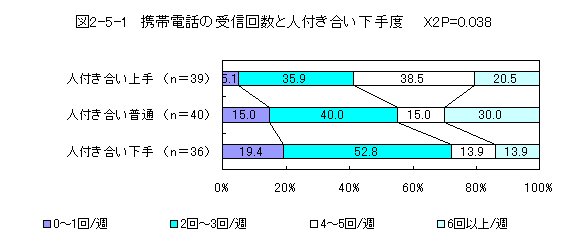

電話機能の場合、今まで記述した研究結果にあるように、たいていの人は、自分から電話をかけることを嫌がる傾向にあるので、比較的有効な結果は、受信回数からしか、得ることが出来なかった。その結果が図2−5-1である。

携帯電話の受信回数は、最も少ない「0?1回/週」が「人付き合い上手」5.1%、「人付き合い普通」15.0%、「人付き合い下手」19.4%と、人付き合い下手になるにつれて、受信回数が少ない回答に人が分布した。最も多い「6回以上/週」は、意外にも、「人付き合い普通」30.0%が最も多かった。電話機能そのものが、人付き合いが下手な人もそうでない人も嫌う傾向に有る。おそらく、同じ人間からそう何度も電話がかかって来る事はない。つまり、「人付き合い下手」に「0?1回/週」が多く、「人付き合い普通」、「人付き合い上手」にそれが少ないのは、友達の数に反映されていると考えられる。(2) 携帯メールとコミュニケーションの狭まり

メールの場合、発信も受信も含め、携帯の中では本来の「電話」という機能を通り越して、最もよく使われる機能である。送信と受信ではコミュニケーションの狭まりに対する意識はどの様に違ってくるのだろうか。

a.送信

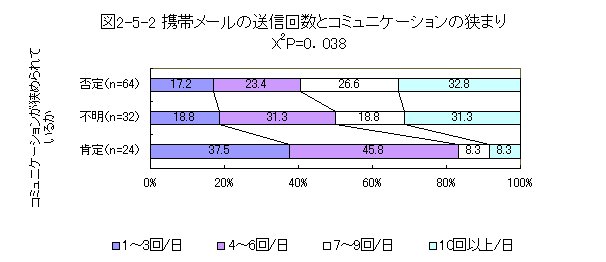

コミュニケーションの狭まりに対する意識3項目ごとに一日どのぐらいの頻度でメールを送信しているかを調べた結果が図2−5−2である。

メールの送信回数の最も少ない「1〜3回/日」が、「コミュニケーションが狭められている」という設問に関して「否定」17.2%、「不明」18.8%、「肯定」37.5%というように、肯定派ほど多かった。最も多い「10回以上/日」は、その逆で「肯定」8.3%「不明」31.3%「否定」32.8%と、やはり否定的になるほど、人の分布が多くなった。「コミュニケーションが狭められている」と意識している人たちよりも意識しない人達の方が、自分から他者との会話のきっかけを掴もうとしている傾向にあることがわかる。つまり、「コミュニケーションが狭められている」に対して否定的な意見を持っている人ほど社交的であるといえる。

b.受信

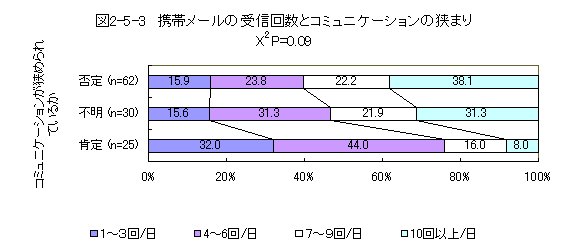

コミュニケーションの狭まりに対する意識3項目ごとに一日どのぐらいの頻度でメールを受信しているかを調べた結果が図2−5−3である。

受信の場合も送信と同じく、肯定派ほど一日の受信回数が少なく、否定派ほど受信回数が多いという傾向が見られた。これは、メールの送信回数に伴った結果で、より多く送ったものは、より多く受信し、少ないものは少ない受信数である。a、bの結果からすると、「コミュニケーションが狭まっている」と感じるか感じないかは、メールの送受信数が関係していると思われる。「コミュニケーションが狭まっている」と感じる人は、一日の送受信数が少ないため、そのように感じ、感じていない人は、この逆で、送受信数が多いため、皆と上手くコミュニケーションがとれていると感じるのだと考えられる。

また、別の見解で、「コミュニケーションが狭まっている」と感じる人は、メールの送信数が少ないため、自分から他者とコミュニケーションをとろうとしないということも言えると同時に、送受信する友人の数も少ないのではないかということも考えられる。「コミュニケーションが狭まっている」と感じない人はこの逆ということも考えられる。

戻る 次へ