(注)「その他」とは、小学生以下の子ども、働いていない20代の男女、 世帯主でも配偶者でもない

30歳以上60歳未満の男女を示す。

調査では加入世帯と非加入の検討世帯から、意志決定の状況を聞いている。加入世帯が加入決定に至る過程と、非加入世帯が非加入に至る過程を比較すると、決定に関与する家族に大きい違いがある。

表1 加入に関する家族の賛否と決定 単位:人 ( )は%

| 世帯区分 | 平均家族数 | 平均前向き数 | 平均消極数 |

| 加入世帯 N=211 | 3.50

(100.0) |

2.38

(68.0) |

0.25

( 7.0) |

| 検討した

非加入世帯 N=63 |

3.73

(100.0) |

1.64

(44.0) |

1.00

(26.8) |

(注)「その他」とは、小学生以下の子ども、働いていない20代の男女、

世帯主でも配偶者でもない

30歳以上60歳未満の男女を示す。

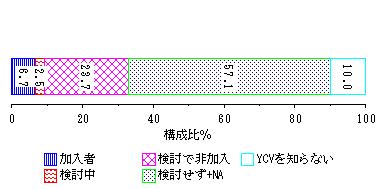

家族の賛否状況が加入非加入の決定にどの様に効いているかを見たのが表1である。またケーブルテレビの加入決定に関与する家族の賛否状況を図3に示している。その結果次のようなことが分かる(6)。

①加入世帯では、加入に前向きな家族が、平均で全家族の六八%いるが、加入に反対した家族はわずか七%である。ほとんど反対者がいない状況をである(7)。

②加入世帯で加入に積極的だった人を見ると、世帯主の7割が家族の中で最も積極的であり、一八%が二番目に積極的であった。世帯主が消極的であったケースは、実に二%しかない。次に積極的なのは配偶者で、その一八%が家族中で最も積極的であった。配偶者が消極的なケースで加入しているのは一二%に過ぎない。働いている二〇代の家族や学生などの若者は、加入には積極的な役割を果たして居るようには見えない(8)。

③検討はしたが、結局加入しなかった世帯では、積極的な家族は平均で四四%(一.六四人)に対し、消極的な家族は二七%(一.〇人)いる。しかも消極派の中心は配偶者である。

④非加入世帯の家族を見ていくと、世帯主の四一%、配偶者の一〇%、若い家族の二九%が積極的であるのに対し、世帯主の四一%、配偶者の五一%、若い家族の一四%が消極的である。

世帯主ないしは配偶者が反対したケースは、検討総数のうちの六二.二%あり、加入に至ったケースは二.八%である。この傾向も勘案すると、加入となるための条件の下限は「夫婦が反対せず、かつ家族の2/3割の賛成」が必要と言う水準である。この様に見てくると、ケーブルテレビへの加入では家族の間ではコンセンサス型の意志決定がなされており、意見が割れると非加入になりやすい。また家族の若者の賛意が多くても加入には至りにくい実態から、家計の出費を伴う意志決定に係わる賛意の力関係の効果が見えてくる。

注

(5)西野等(1993)による東急ケーブルビジョンの調査では、非加入者が地域のケーブルテレビ局を知っている比率は八一.五%、戸村(1992)による名古屋セントラルケーブルテレビの調査では六二.〇%である。地域によって差はあるが、一般に電鉄系の事業者の場合にはPRが充実していると見られる。

(6)以下の分析を補強するために、世帯主や世帯に関する幾つかの変数を用いて、「検討した非加入世帯」と「加入世帯」の判別分析を行った。その結果、加入への消極者数〇.七八、加入時の初期費用へのコスト感〇.五五、BS受信料についてのコスト感〇.三四、加入への前向き者数〇.三〇、世帯主の番組指向の「世の中の話題」〇.二六、配偶者の番組指向の「仕事・蓄財」〇.二五の六個の変数と係数を用いた判別関数で、変数に欠損値がない二二七のサンプルを八六%の正判別率で二つのグループを識別できることが分かった。消極者数の係数が最も大きいことは、この分析を補強していると考えられる。

(7)調査では家族数、加入に前向きな家族数、加入に消極的な家族数を人数の選択肢で質問している。

(8)川本等(1995)によるLCVや広島四局のケーブルテレビ調査では、加入世帯の成人の回答者に「加入に最も熱心だったのは誰か」を聞いている。この回答はLCVでは三一.五%、広島四局では四八.七%が、「本人」と答えている。本調査は正確な比較は困難だが、分かる範囲で同様な数字を出すとおよそ三八%前後で前二者のほぼ中間となる。即断は出来ないが、広島四局の場合には、本調査よりさらに強いコンセンサス型の決定が行われている可能性がある。