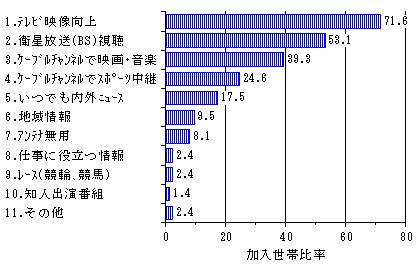

図4 ケーブルテレビの加入理由

(加入者のみ N=211)

図4 ケーブルテレビの加入理由

(加入者のみ N=211)

表2 加入理由による加入者のグループ

| グループ | 加入理由 | 加入数 |

| A:映像・アンテナ指向 | 1.テレビ映り、7.アンテナ無用のどれか、または両方 | 40(19.4%) |

| B:多チャンネル指向 | 2.BS、3.映画・音楽、4.スポーツ、5.ニュース 、9.レース

のどれか、または複数 |

41(19.9) |

| C:映・ア+多CH指向 | AとBの混合 | 100(48.5) |

| D:地域等指向 | 6.地域情報、8.仕事、10.知人出演のどれか、

またはそれとA, B, Cのどれか |

25(12.1) |

次に回答者の姿が見えるように、複数回答の加入理由を整理し、表2に示す4つのグループを作った。Aグループはテレビ映りとアンテナの維持不要を期待している層で、都市難視の影響が色濃く現れている(このうち七五%は何らかの都市難視の影響下にある)。BグループはBSやケーブルの専門チャンネルに期待している層である。CグループはAグループとBグループを兼ねた期待をもつ層で、Dには地域情報等に期待している層を含めた。最も多いのがAとBを兼ねているCグループで、約半分を占めている。もっぱら機能性を重視するAグループは二割弱、ケーブルテレビの本来的な多チャンネル・サービスのみを指向するBグループも二割弱、地域等のDグループは一割強となる。

ケーブルテレビのメディア特性は、本来的には多チャンネルと地域性にあると思われるが、現実的にはかなり異なっている。またこのように様々な指向性を持つ層の加入者が存在する中で、それぞれの層がどの様にサービスを評価しているのかは興味のある問題である。これについては後述したい。

注

(9)西野(1993)の調査では、「衛星放送」四八.二%、「映画」三二.七%、「スポーツ」二八.五%、「いつもニュース」二二.三%、「天気や地域情報」一七.四%で、大体類似した傾向を示している。他方「テレビ映り向上」は二三.八%で、これは本調査よりかなり小さい。本調査では加入者の半分弱が電波障害の存在を答えており、その影響が現れていると思われる。