図6 TV視聴時間の変化とインターネットの必要性 χ2乗:*

以下では上述したHPの見方、HPの利用満足以外の点で、減少Gと不変Gのインターネット利用に関する特徴・傾向を整理してみる。

a.HPの閲読ジャンル

調査では24個の選択肢を用意して、制限無しの複数回答でどの様なジャンルのHPを見るかを聞いている。その結果は、減少Gの方が閲読ジャンル数は有意に多く(減少G4.63、不変G3.66

*)、かつ減少Gはニュース、音楽、レジャーが多い傾向にあった。

b.定期的に見るサイト数

調査では毎週決まってみるサイトの数を調べているが、減少Gは有意に多く6.6カ所であり、それに対して不変Gは2.7カ所であった。

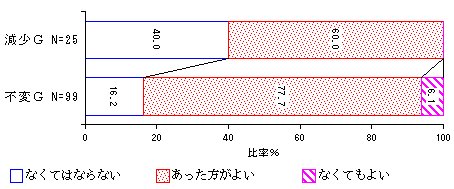

c.インターネットの必要性

インターネットの必要性をどの様に感じているかを、「1.なくてはならない」、「2.あったほうがいい」、「3.なくてもいい」の3つの選択肢で調査した結果を図6に示す。この図によると減少Gでは4割の人がインターネットを不可欠としているのに対して、不変Gでは16%に留まり、2グループ間には有意差がある。いわばインターネットが生活に根付いている度合いの差を示している。

d.インターネットの利用環境

上に述べてきたように、減少Gは概してHP閲読時間が長く、不変Gは平均で約半分程度であることが分かっている。それでは双方のグループでインターネットを利用する環境がどの様に異なっているかに関心がいく。

図6 TV視聴時間の変化とインターネットの必要性 χ2乗:*

まずインターネットの利用場所であるが、表4にその集計結果を示す。この表によると、減少Gは「家庭のみ」の比率が若干小さく、それに比べて「家庭と職場・学校ほか」の比率が高いことが分かる。

表4 インターネットの利用場所

| グループ | 家庭のみ | 職場・学校のみ | 家庭と職場・学校ほか |

| 減少G N=25

不変G N=97 |

36.0

43.3 |

4.0

15.5 |

60.0

41.2 |

| 合計 N=122 | 41.8 | 13.1 | 45.1 |

次に家庭、職場・学校など、それ以外の場所の3カ所について、それぞれどの程度の時間比率でインターネットを利用しているかを聞いている。その集計結果を表5に示す。同表によると、減少G、不変Gともに家庭では約6割、職場・学校では約4割、その他の場所での利用はかなり少なく、双方の差はほとんどないことが分かる。したがって減少Gで家庭と職場・学校ほかの利用者が多いとしても、職場・学校ほかでの利用比率が特に大きい訳ではない。平均像としては、減少GのHP閲読時間が不変Gの倍程度長いわけだが、その結果は家庭でも職場でも不変Gの倍程度の長さであることが分かる。 表5 インターネットの利用場所ごとの時間比率

| グループ | 家庭 | 職場・学校 | その他 |

| 減少G N=25

不変G N=97 |

58.1

59.4 |

40.2

38.9 |

1.7

0.7 |

| 合計 N=122 | 59.1 | 39.2 | 0.9 |

次に家庭でのインターネット接続がどの様になっているかを調べている。その集計結果は減少G24名、不変G78名だが、固定料金のテレホーダイは減少Gが2人(8.3%)で不変Gは1人(1.3%)、CATV回線は減少Gが5人(20.8%)で不変Gは14人(17.9%)であった。したがって特に減少Gであるから固定料金接続を採用しているわけではなかった。

八ッ橋ら(2001)によるとCATV回線等の固定接続のインターネット利用者はHP閲読時間が長く、テレビ視聴時間減少の比率が高い(約40%)ことが報告されている。しかし今回の調査では固定接続のサンプル数が小さいこともあってか、その様な影響を見ることは出来なかった。今回は双方のグループともに7割から8割の利用者が電話回線またはISDN回線の利用者であり、インフラの差がグループ差を促進していることはなかった。

以上のa.~d.は次のようにまとめることが出来る。

①減少Gと不変Gの相違とインターネットの利用環境は関係がない。両者の差は利用者の特性 の違いから生じている。

②減少Gは閲読ジャンル数が多いことから、関心範囲が広い人たちである。

③減少Gは定期的に訪れるサイト数が多く、かつインターネットの必要性が強いなど、インタ ーネットが生活に浸透している度合いが強い人たちである。

それではテレビ視聴からインターネット利用に時間を移行させた減少Gの人たちは、テレビ視聴についてはどの様な特徴を持っているのだろうか。以下では減少Gと不変Gのテレビ視聴における相違点を中心に見ていく。

a.視聴時間

まずテレビの視聴時間を見ると、平均視聴時間は通常よりそれぞれ若干少ないが、減少Gは2.7時間/日、不変Gは2.4時間/日で両グループには有意差はなかった。

b.視聴チャンネル数

次にテレビの視聴チャンネル数を説明する。まず地上波放送であるが、NHK総合放送、NHK教育テレビ、NTV、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、テレビ神奈川、放送大学までの9チャンネルのうち、週に1番組以上見ている放送局を聞いたところ、減少G(25人)は平均で5.2チャンネル、不変G(99人)は4.1チャンネルで、減少Gは有意に多かった。減少Gでは民放の視聴が多く現れている。

次に専門放送(ここでは地上波以外の放送を専門放送として、CATV、CS放送、BS放送、BSデジタル放送を扱っている)についても同様に、週に1番組以上を見る局の数を聞いた。その結果、減少G(14人)は平均で3.4チャンネル、不変G(55人)は2.2チャンネルで減少Gの方が多かった。地上波放送と専門放送の合計の平均値は、減少Gが8.5チャンネルで、不変Gの6.3チャンネルよりも有意に多かった。したがって視聴チャンネル数は、減少Gの方が明らかに多くなっている。なお双方のグループともに、CATVやCS放送、BS放送などの視聴環境そのものには相違はなかった。

c.視聴ジャンル数

次に視聴ジャンル数であるが、専門放送については21の選択肢を用いて制限無しの複数回答で調査をしているが、その結果ジャンル数は減少Gが4.2、不変Gは2.8であった。サンプル数が非常に少ない状況での集計であるが、ほぼ有意差に準ずる水準のグループ差を生じている(p=0.0716)。

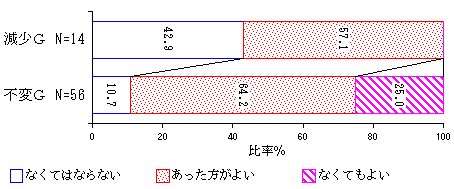

d.専門放送の必要性

次にインターネットの場合と同様にして、専門放送の必要性を聞いている。その結果を図 7に示す。同図によると、減少Gでは43%の人が専門放送を不可欠と応えている。それに対して不変Gの方は、かなり少なく10%の人がその様に応えているに過ぎない。

図7 テレビ視聴時間の変化と専門放送の必要性 χ2乗:**

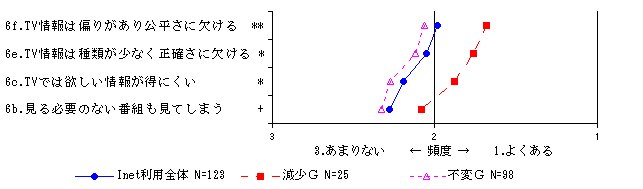

e.テレビ視聴で感じる問題点

最後にもう一つ、利用者がテレビ放送のどの様な点を問題として感じているかを調べているので、その結果を図8に示す。調査では図の左にある、例えば「6f.テレビの情報は偏りがあり、公平さに欠けると感じる」ことが「1.よくある」、「2.ときどきある」または「3.あまりない」かを聞いている。その中で特に差が大きかった項目を図に示している。これによると明らかに減少Gはテレビ視聴で不変Gより頻繁に問題を感じている。その内容は、「偏りがあって公平でない」、「種類が少なく正確でない」、「欲しい情報が得にくい」、「要らないものも見てしまう」などで、利用者の情報要求に合っていない傾向が強いことが分かる。

図8 テレビを見ていて感じる問題点の平均値の分布

平均値の検定:+:Sig.≦0.1、*:Sig.≦0.05、**:Sig.≦0.01

これまでのa.~e.の減少Gと不変Gの比較から、次のような特徴点をまとめることが出来る。

①減少Gは視聴ジャンル数が多く、視聴チャンネル数が多いことから、不変Gに比べると、関 心範囲が広く、さらに情報選択の意欲が強いということが出来る。

②減少Gは専門放送の必要度がずっと高く、この点では情報を追求する意欲が強いと言える。

③テレビを見ていて感じる問題点からは、減少Gの人々が求める情報とテレビ情報の不一致が 強いことが認められ、減少Gの人々は、各人にとってより適切な、ないしはよりフィットす る情報を求めて、他の情報源に移行する潜在的欲求があることが分かる。

全体を通してみれば、関心範囲が広く、情報選択の意欲、情報追求意欲が高い人が、より適切な情報を求めて、テレビ視聴からインターネット利用に自分の持ち時間を再配分していると理解することが出来る。

なお今回の報告で述べてきた減少Gと不変Gは、性別、年令、職業、学歴、世帯収入のどの点においても有意差を持つことはなかった。その点では減少Gと不変Gの分離は、かなり個人的な特性によるところが大きいと考えられる。