戻る 次へ

2.7 インターネットの広告機能性

2.7.1.インターネットによるCD購入

(1)インターネット情報によるCD購入率

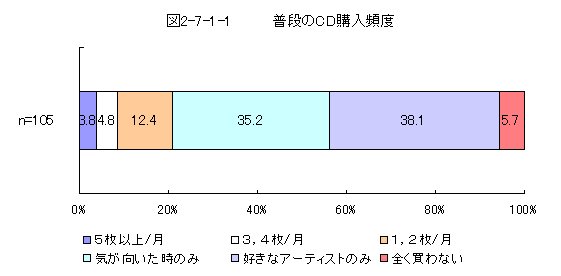

「普段のCD購入頻度」について、設問からは図2-7-1-1の回答を得た。

「月に1、2枚」以上を定期的に購入している人は約2割、「気が向いた時のみ」と「好きなアーティストのみ」購入する人が約7割強である。非定期購入者が断然多い。

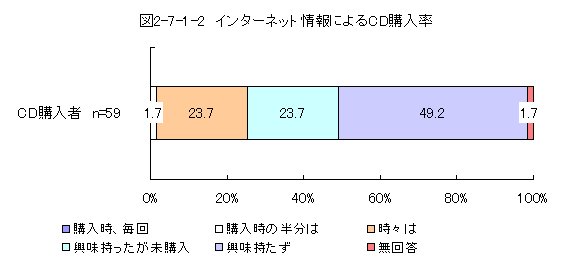

この「月に1、2枚」「月に3,4枚」「月に5枚以上」と、「気が向いた時のみ購入する」人を合わせた59人を対象に、「インターネットの情報がきっかけでCDを購入したことはあるか」という質問をした。

その結果を図2−7−1−2に示す。

・ 「購入するときは毎回」「半分は」「時々は」を合わせた、「購入経験あり」の人は約25%である。

・次いで、「興味を持ったが買わなかった」層は24%である。

・残りの約半分は、「興味を持った経験はないだった。

・大きく見ると、インターネットの情報はCD購入者の約半数は購入を促す効果を生じており、そのうちの 半数には購入の意志決定を行わせている。この程度の購入促進効果を持っていることが分かる。

(2)CD購入意欲を喚起されたサイト

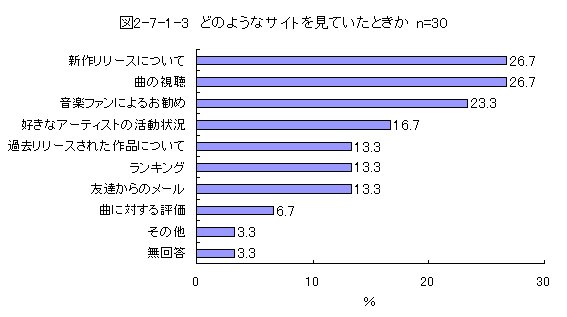

図2-7-1-2において、「購入時の半分は」「時々は」「興味持ったが未購入」の30人を対象に、それはどのようなサイトを見ていたときか、聞いた。

・「新作リリースについて」と「曲の試聴」が同数で26.7%となり、一番多かった。

・「曲に対する評価(掲示板など)」が6.7%と少なく、双方向性があるというインターネットの特性が活きたサイトが意外に少なかった。

・「音楽ファンによるお勧め」も23.3%となかなか多い。これは、あかの他人である一般人の意見が聞け るインターネットの特性が活きたものである。

・新作の情報が得られる点では変わりはないのに、「ランキング」よりも「新作リリース」の方が多いというこ とは、「売れているから」という理由で購入意欲が喚起されるのではなく、「自分の好みの曲だから」とい う理由で購入意欲が喚起されているといえる。

(3)インターネット情報によるCD購入の有無とCD購入喚起のサイト

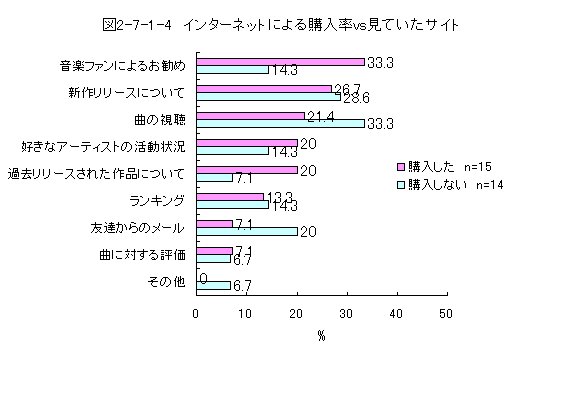

インターネットの情報によって、「興味を持っても購入しなかった」人を「購入しない」とし、「購入する時の半分は」・「時々は」の人を、程度の差はあっても「購入した人」として一くくりとする。「購入した」人と「購入しない」人とでは見ていたサイトに違いはあるか比較した。

・「購入した」人が見ているサイトで一番多いのは「音楽ファンによるお勧め」だった。購入させるのに有効 なサイト、説得力の強いサイトだったといえる。

・「購入しなかった」人が見ていたサイトで一番多かったのは「曲の試聴」だった。曲の試聴ができるのは インターネットの大きな効用だが、逆にそれを聞いて満足してしまって、購入する気まで至らないという ことだと思う。

・「新作リリース」に関しては、購入する、しないのどちらの場合にしても高い割合である。どちらに関しても 興味をひくサイトだと言える。

・「友達からのメール」は、購入しない人のほうが大差で多い。興味を喚起されるものの、購入までには至 らないと言える。

2.7.2.「インターネットによる映画観覧」

(1)「インターネット情報による映画観覧率」

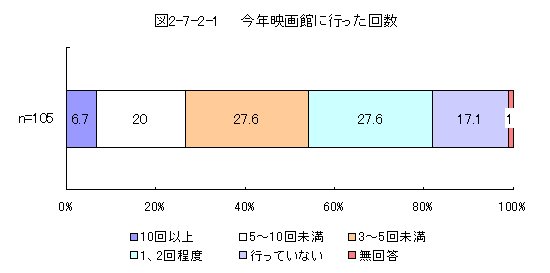

「今年映画館に行った回数」について聞いた。回答は図2-7-2-1となった。

約4分の1は5回以上、3〜4回が約分の1、11〜2回が約4分の1、残りは行っていない。かなり多くの人が、映画館に行っていることが分かる。

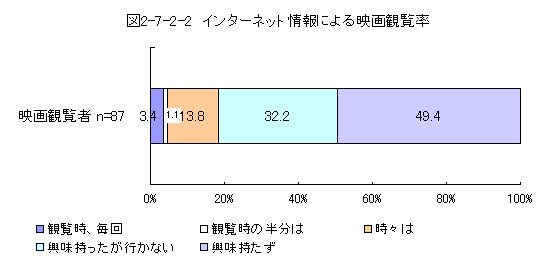

この、「1,2回程度」「3〜5回未満」「5〜10回未満」「10回以上」を合わせた映画館に行った87人を対象に、「インターネットの情報がきっかけで映画を見に行ったことがあるか」という質問をした。

・映画館へ行っている人の約半分が、何らかの形でインターネットの情報で関心喚起されている。

・インターネットの情報がきっかけで映画館へ行った人は、「毎回」、「半分」、「時々は」をあわせて約2割 弱である。これに対して、興味を持ったが行かなかった人は、3割強である。

・他方で、興味を持たなかったが5割弱である。

・インターネットの情報で興味を喚起されて映画館へ行った人における、促進効果の点では、「時々は」 がかなり大きく、約14%である。この上で促進効果はまだ弱い。

・CDの場合は約半数が興味を喚起され、その半数約が25%が購入しているが、映画では約18%で、 CDに比べて若干低い。

(2)「映画観覧意欲を喚起されたサイト」

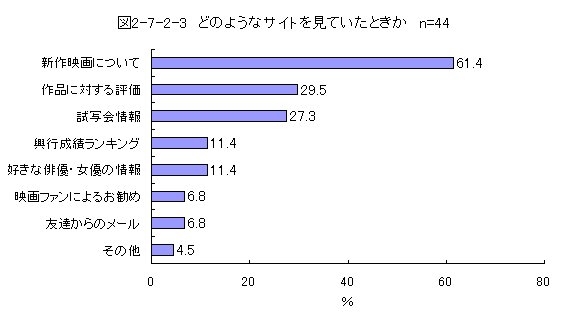

図2-7-2-2において、「観覧時、毎回」「観覧時の半分は」「時々は」「興味持ったが行かない」の44人を対象に、それはどのようなサイトを見ていた時か、聞いた。

・ダントツに一番多かったのが「新作映画について」で、61.4%だった。CDの場合

の「新作リリースについて」が一番多かったのと同様である。

・次いで多かったのが29.5%の「作品に対する評価(掲示板など)」で、これは双方向性というインターネ ットの特 性が活きたサイトだ。評判を聞いて見に行きたくなる人が多いといえる。この点は、CDの場 合と違っている。

・「ランキング」はあまり高くない。やはりCDの場合と同様に、「みんな見ているから」という理由よりも、「自 分の好みの映画だから」という理由で見に行きたくなっていると言える。

(3)インターネット情報による映画観覧の有無と映画観覧を喚起されたサイト

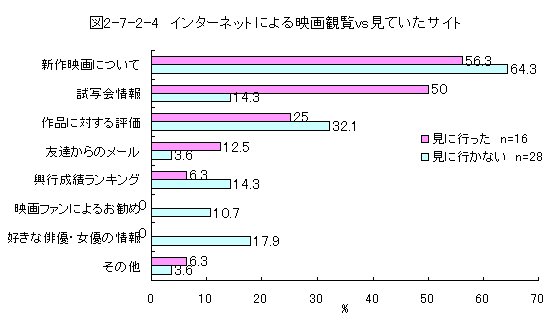

インターネットの情報によって、「興味を持っても行かなかった」人を「見に行かない」とし、「観覧時、毎回」・「観 覧時の半分は」・「時々は」の人を、程度の差はあっても「見に行った」として一くくりとする。「見に行った」人と「見に行かない」人とでは見ていたサイトに違いはあるか比較した。

・「見に行った」人が見ているサイトで一番多かったのは「新作映画」についてだった。しかし、「見に行か ない」人 で一番多いのも「新作映画」についてだった。行く・行かないどちらにしても、一番興味を 引かせることができたのは「新作映画について」だったといえる。

・「作品に対する評価」は双方向性があるという点でインターネットの特性を生かしたものだが、見に行っ た人は多くなく、あまり影響しなかった。しかしCDの「曲に対する評価」の場合と比較すると、興味を喚 起された割合は高い。

・見に行った人と見に行かない人との間で一番差があるのは、「試写会情報」だった。それだけ試写会情 報のサイトは、見に行かせるのに有効なサイトだといえる。

・CDの場合では、購入に至らせるのに一番有効だったサイトが「音楽ファンによるお勧め」だったが、映 画の場合は異なり「映画ファンによるお勧め」は0%だった。

考察

・CDと映画において比較をすると、CDの場合は「ネットの情報で毎回購入」という人は0%だったのに比べ(図2-7-1-2)、映画の場合「ネットの情報で毎回観覧」という人は3.4%おり(図2-7-2-2)、映画では ネットを情報源の定番にあてている人が僅かながらもいると言える。

・CDも映画も、「新作リリース」「新作映画」についてのサイトが一番興味を喚起させるのに有効だった(図2-7-1-3、図2-7-2-3)。新しい情報が早く入手できるネットの長所が生きている。しかしCDと映画の大きな違いは、「音楽ファンによるお勧め」が購入させるのに一番有効だったのに比べ(図2-7-1-4)、「映画ファンによるお勧め」で購入に至った人は全くいない(図2-7-2-4)。「音楽ファンによるお勧め」のサイトの方が、購入させるのに説得力がある。

・CDと映画どちらも「購入した(見に行った)」「購入しない(見に行かない)」で分けた場合、「購入した(見に行った)」割合がCDは25.4%、映画は18.3%だったため、購入まで至らせる力はまだ小さいと言える。

・しかし「興味を持ったことがある」「興味持たない」で分けた場合の割合は、CD・映画どちらの場合もほぼ同じで、全体の約半数をも占める。(図2-7-1-2、図2-7-2-2) これは購入までに至らせなくても、興味を喚起させたという点からみれば、広告機能があると言ってもいいのではないだろうか。

・インターネットというメディアの中に、人が興味を喚起されるチャンスが多くあることは、全体の半数という数字からも確実だと言える。一つのメディアとして浸透している証拠だろう。しかしインターネットは自らの意思で見ようとしない限り接触しないので、テレビなど常時流れているメディアと比較した場合、購入に至らせるという面で広告機能はまだまだ弱い。これから接触機会が全体的に増せば、もっと広告としても重要な役割を持つメディアになるのではないだろうか。

以上の項目担当 a0p11161 三浦 千賀子

戻る 次へ