喫煙者(29人)にタバコを吸う事に健康への害を感じているか調査した結果、害を感じていると答えた人は約76%、感じていないと答えた人は約24%だった。多くの喫煙者がタバコを吸いながらも、健康を気にしていることが分かった。

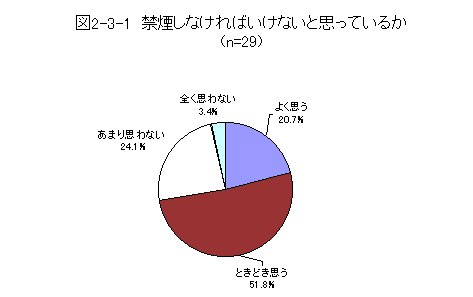

次に普段から禁煙しなければいけないと思っているかどうか調査した結果を図2-3-1に示す。禁煙しなければいけないと思っている人は、「よく思う」が約2割、「ときどき思う」が約5割で合わせて全体の7割程である。残りの3割はあまり禁煙の必要性を感じていないことが分かる。

では、実際に禁煙したことがあるかどうか調査した結果、禁煙をした事があると答えた人は約45%、ないと答えた人は約55%だった。

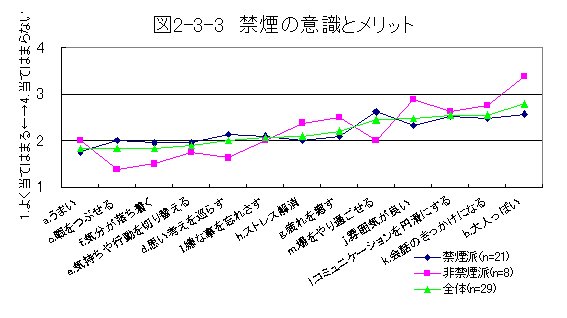

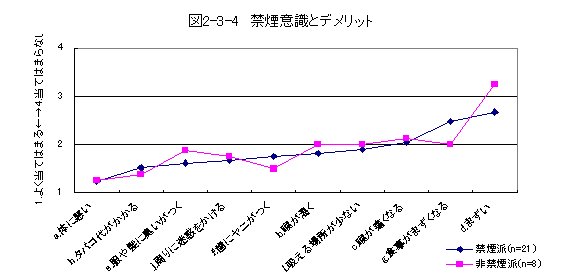

次に、普段から禁煙しなければいけないと思っている人を禁煙派、思っていない人を非禁煙派の2区分に分け、タバコのメリットを調査した。調査の方法は、1.よく当てはまる、2.当てはまる、3.何とも言えない、4.当てはまらない、の1つに○をつけてもらった。その調査結果を平均値で示したのが図2-3-3である。例えば「a.うまい」だと非禁煙派の平均値は1.76、禁煙派の平均値は2.0、全体の平均値は1.83である。全体の平均値は全ての項目で1〜3の間にある。その中で特に評価の高かった項目は「a.うまい」「c.暇をつぶせる」「f.気分が落ち着く」「e.気持ちや行動を切り替える」「d.思いや考えを巡らせる」の順であった。

非禁煙派は、「a.うまい」を除くそれらの項目で特に評価が高く、禁煙派よりも評価が高い。つまり、多くの人がタバコのメリットだと感じていることを、非禁煙派はより一層評価していることがわかる。

次に、普段から禁煙しなければいけないと思っている人を禁煙派、思っていない人を非禁煙派の2区分に分け、タバコのメリットを調査した。調査の方法は、1.よく当てはまる、2.当てはまる、3.何とも言えない、4.当てはまらない、の1つに○をつけてもらった。その調査結果を平均値で示したのが図2-3-3である。例えば「a.うまい」だと非禁煙派の平均値は1.76、禁煙派の平均値は2.0、全体の平均値は1.83である。全体の平均値は全ての項目で1〜3の間にある。その中で特に評価の高かった項目は「a.うまい」「c.暇をつぶせる」「f.気分が落ち着く」「e.気持ちや行動を切り替える」「d.思いや考えを巡らせる」の順であった。

非禁煙派は、「a.うまい」を除くそれらの項目で特に評価が高く、禁煙派よりも評価が高い。つまり、多くの人がタバコのメリットだと感じていることを、非禁煙派はより一層評価していることがわかる。

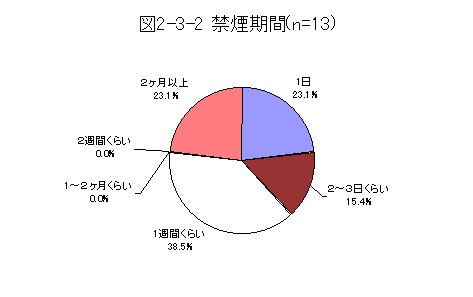

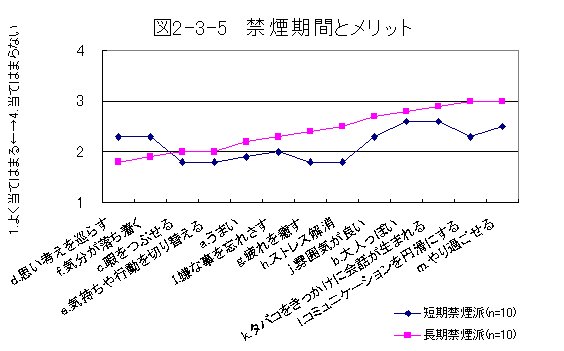

次に、実際に禁煙したことがある人(13人)のうち、1週間くらいまでしか禁煙できなかった人を短期禁煙派、2ヶ月以上禁煙できた人と過去に吸っていたが現在は吸っていない人(7人 無回答者1人は含めない)を合わせたグループを長期禁煙派と2区分し、タバコのメリットを調査した。その結果を図2-3-5に示す。全体的には短期禁煙派は長期禁煙派よりもほとんどの項目でより強いメリットを感じている。特に「g.疲れを癒す」「h.ストレス解消」「i.コミュニケーションを円滑にする」でその差は大きい。

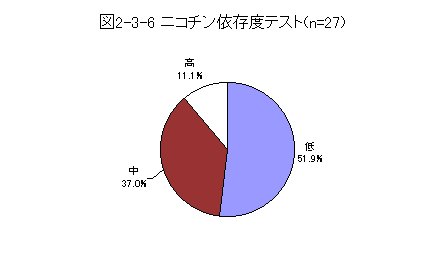

次に質問形式のニコチン依存度テストFTND(Fagerstrome Test for Nicotine Dependence)(Heatherton,1991)の結果を図2-3-6に示す。

ニコチン依存度テストとは、ニコチン依存の程度を簡便に判定するために、1978(昭和53)年、Fagerstrom(ニコチン代替療法の開発者でもある)が開発したFTQ(Fagerstrom Tolerance Questionnare)はこれまで最も利用されてきた質問評価表で、ニコチンガムなどのニコチン代替療法の適用を決定するのに有用。1991(平成3)年、Heathertonにより改訂されたFTND(Fagerstrome Test for Nicotine Dependence)は、臨床的により有用性が認められている。禁煙指導の場や喫煙者が自らチェックすることで、ニコチン依存の程度を容易に知ることができる。本調査では問9のa〜fの選択肢番号の合計得点数値、7〜10点以上を依存度が低い、10〜12点を依存度が中くらい、13〜16点を依存度が高いとしている。ニコチン依存が低いと示したのは約52%、中くらいと示したのは37%、高いと示したのは約11%であった。

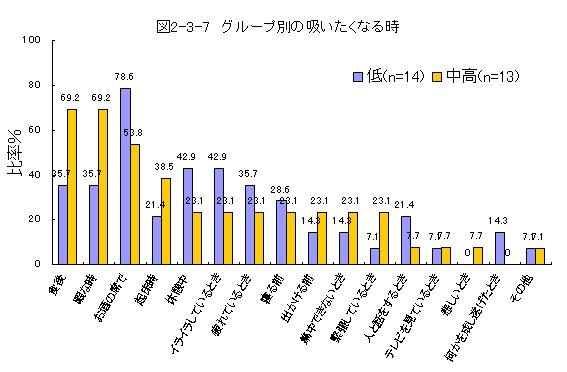

また、ニコチン依存度テストの結果を低と中高に2区分し、区分別にタバコが吸いたくなるときを調査し、集計をした。その結果を図2-3-7に示した。

依存度が中高の人に多かったのが「食後」「暇な時」など習慣になっているときや、「起床時」などいわゆるニコチンが切れたときである。

一方、依存度が低い人は「お酒の席」「休憩中」「イライラしているとき」「疲れているとき」である。

依存度が低い人は、吸いたくなるときが、外的要因で決める傾向が強いのに対して、依存度が強い人は習慣化していることが分かる。