DATA SCIENCE

インターネット上で無限に膨張するディジタル・データ。LINE やXにあなたが投稿した文字や動画もこのようなデータの一部です。そこには人々の希望や欲望、期待が溢れています。このような「ビッグデータ」を収集・分析し、新たなビジネスやイノベーションを生み出し、その実現を可能にするソフトウエアや情報システムを提案する、IT企業をはじめ多くの企業で必要とされる能力を養成します。

1

データサイエンスを

ゼロから学ぶ

データサイエンス学科の学びを始める上で必要なものは「好奇心」です。データサイエンスのための数学入門、 人工知能入門、数理統計学入門、プログラミング入門、プロジェクトマネジメント入門、データベース入門、データマイニング入門などのデータサイエンティストに必須の入門授業を用意して、あなたの好奇心を充たす「初めての学び」を応援します。「あなたが主役になれるデータサイエンス」がここにあります。

2

企業や社会が必要とする

専門スキルを学ぶ

社会に出てデータサイエンスを実践し、解決手段としてのソフトウエアや情報システムを実現するための知識や方法を学びます。情報社会のビジネスモデル、デジタル・マーケティング、企業のイノベーション・マネジメント、情報システムの分析と設計、人工知能と意思決定支援システム、オープンデータ解析と人工知能などの授業を用意して、発展学習を支援します。

3

実社会から学び

実学を実践する

AI・データ分析特講、キャリア研究では、IT企業を中心とした実務家の講演を聴講することで実務に対する理解を深め、学びの深化と将来の進路選択に役立てます。学外実習では実務を体験的に知ることができるインターンシップや、自らの学びや研究を発表しながら他大学の学生や企業人と交流できる学会の研究発表大会に参加することで実学を実践し、視野を広げます。

数理的思考、AI、数理統計を基礎としてビジネス・ITに関する知識・スキルを身につける

データサイエンス領域

データサイエンス学科の学びは、「分析力×AI×実現力」を総合的に学ぶ1領域。意欲があれば誰でも身に着けることができる「数理的思考」「人工知能」「数理統計」の基礎科目群を土台として、専門性の高い「ビジネス創成」と「情報システム創成」を学び、めざましい成長を続ける情報社会で必要とされる、活躍できる人材を養成します。総合的な学びの中で、インターネットやAIに支えられた社会、企業・組織、個人の未来にイノベーション=革新をもたらす人材となるための知識と技術を修得します。

ビッグデータを利活用して

イノベーションを生み出す

ビッグデータの収集・分析・評価、情報社会の課題の発見、そして課題の解決ができる能力を育成し、データサイエンティスト、AIエンジニア、システムエンジニア、経営戦略に関わるゼネラリストとして活躍できる人材を社会に送り出します。

1年次

入門科目でデータサイエンスの基礎を身につける

「アカデミック・リテラシー」ではデータ解析やプレゼンテーションのスキルを含めたデータサイエンスの基礎を学びます。「数学入門」「人工知能入門」「数理統計学入門」「プログラミング入門」「プロジェクトマネジメント入門」などの授業ではデータサイエンティストに必須の基礎知識とスキルを身につけます。

2年次

専門性の高い学びから知識とスキルを発展させる

「データサイエンス演習」では、1年次に学んだ基礎知識を演習形式で実践することで、活用できる知識、実学へと発展させます。「テキストマイニング」「プログラミング演習」や「データサイエンスのための線形代数」「データサイエンスのための微分積分」などデータサイエンスの理解に役立つ知識やスキルを各自の志向に従って選択的に学ぶこともできます。加えて、「企業のイノベーション・マネジメント」「ソフトウエア工学」などビジネスやITに関する専門的な知識も身につけ、ビジネスやITとデータサイエンスの関係を知ることで応用分野の学びを進め、同時に資格取得にも備えます。

3年次

「ゼミナール」や講義で専門知識を深める

担当教員1人当たり10名程度の少人数制による「ゼミナール」が始まります。各担当教員の専門に従った指導の下で、数理統計やAIなどの基礎的または利活用を意識した応用的な学びと研究、データサイエンスの利活用を意識したビジネス創成や情報システム開発に関係するテーマに取り組み、高い専門性を伴う知識とスキルを身につけます。「ゼミナール」の他にも発展的な内容を含む講義や演習も受講し、学びの高度化を図ります。

4年次

学びの集大成「卒業論文」の作成

ゼミナールに引き続き、卒業論文の作成に向けた少人数指導「卒業研究」が行われます。3年次までに修得した知識とスキルを活かし、情報社会の課題や問題のデータサイエンスの利活用による解決を目指します。テーマの設定、研究推進の方法、論文の纏め方などについて個別に担当教員の指導を受けるとともに、就職や大学院進学といった卒業後の進路の準備を担当教員と共に進めます。

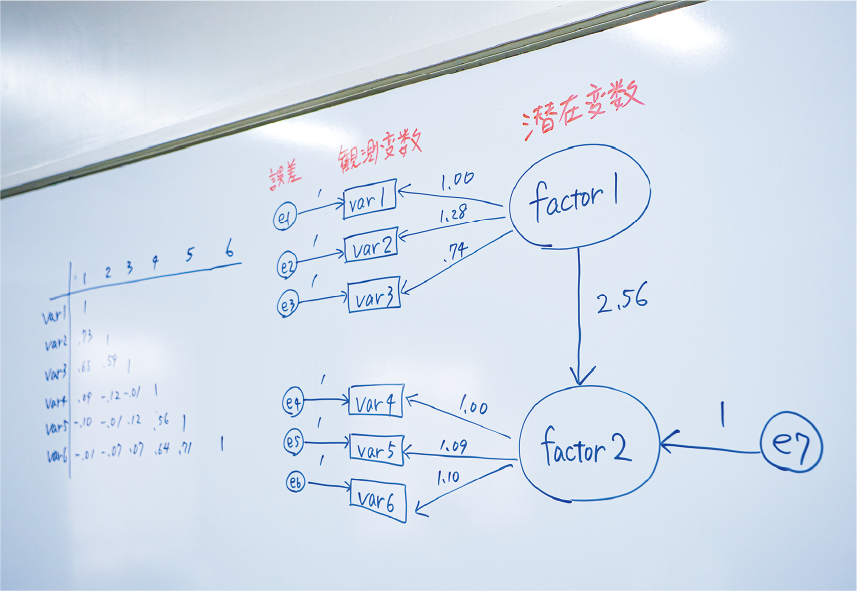

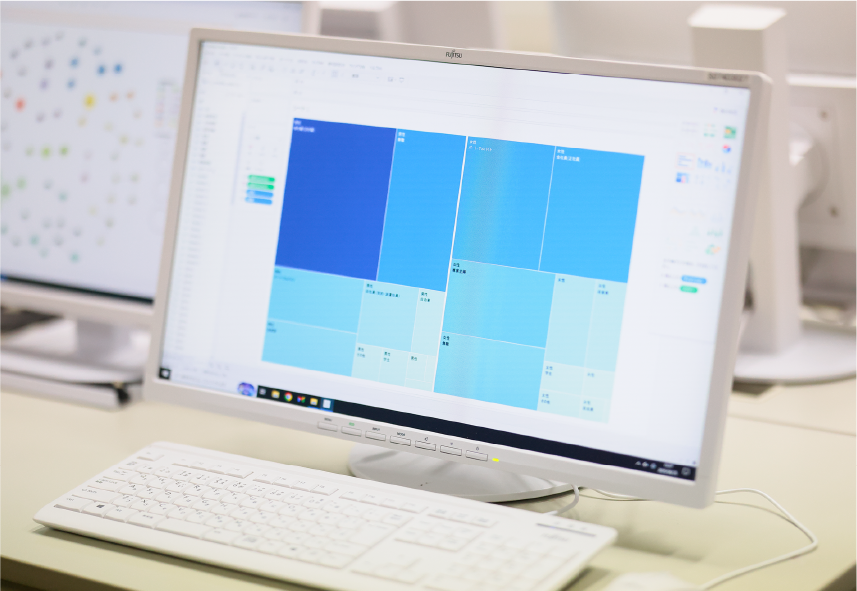

データサイエンスの基礎を学ぶ「数理統計学入門」

人間には容易に見通すことができない情報社会の複雑な構造を読み解くツールが「数理統計学」です。この講義では、初学者にも数理統計学の役割が理解できるように講義と統計解析ソフトを使用した演習を用意してデータサイエンスの基礎を学んでいきます。

考え方や使い方を理解する「データサイエンスのための数学入門」

「サイエンス」、すなわち「科学」は、誰もが同じように理解できる、信頼できる答えを導き出すこと。そのためのデータ分析に数理的なアプローチは欠かせません。この講義では、公式を覚えることも、筆算を行うことも求めません。数理統計学やAIの学びに必要な「数学」の考え方、数式処理ソフトを使った答えの出し方を学んで、数理的思考のセンスをゼロから養成します。

AIの役割と在り方を理解する「人工知能入門」

AIはビッグデータから法則を見つけ、要約し、人間の思考や意思決定を効率良く支援するツールです。一方で、AIの進化や普及は人間の仕事を奪う可能性が指摘されたり、誤った使い方が見られるようになったりと負の側面も否めません。この講義では、AIの仕組みやその動作の特徴を理解し、期待される役割や課題・問題などについて考える機会を提供します。

人工知能開発を意識した「プログラミング入門」

1954年にFORTRAN(フォートラン)と呼ばれる世界初のプログラミング言語(人間の命令をコンピュータに伝える言語)が開発されて以来、多様な言語が開発されてきました。この講義では、現代の人工知能開発に多用されるPython(パイソン)を演習を交えて修得していきます。Pythonの修得は、国家資格の取得にも役立ちます。